Paris. Librairie Plon. 1957. 313 p.

La nuit vient de s'abattre sur le village de Grand Mbao, mon point fixe en pays lébou. Sous les tropiques, plus qu'ailleurs, c'est le moment où toute vie paraît s'étouffer. Les bruits cessent. Les chauves-souris n'ont pas encore pris leur vol piaillant et les lucioles hésitent à voltiger comme des étincelles. Les hommes un court instant aiment se laisser envahir par l'obscurité et le calme ; ils retrouvent la quiétude des choses. Seul l'océan, qui bat sur le sable, impose sa puissance monotone.

J'entends monter d'un enclos proche la plainte d'une chèvre.

Aussitôt lui répond le cri terrible d'une femme. Un hurlement qui monte, qui dure. Dans la ruelle voisine retentissent des pas précipités qu'accompagnent des chuchotements. Une plainte d'animal vient de rompre l'un des plus fragiles équilibres de l'être humain. Konya a été vaincue par son « génie» personnel ; son corps ne lui obéit plus, se convulse.

La crise paraît grave. Les voisines, celles qui ont été initiées à la maîtrise banale de la « possession », s'avouent rapidement incompétentes ; elles décident d'en appeler à Tyabandao grâce à qui toutes les forces peuvent être domestiquées. Cette vieille femme à la peau fripée, à la démarche précautionneuse et aux vêtements négligés, dispose d'un pouvoir considérable. Elle a le prestige, de naissance, parce qu'elle est la nièce de Wasour Sèk, héros dont les légendes lébou rappellent les actions fantastiques. Elle a le savoir qui donne la maîtrise des divinités agissant sur les femmes, la communauté : elle seule peut traiter la « possession », qui frappe pour la première fois, et transformer « l'esprit » agressif en une puissance asservie utile à tous. Elle a l'autorité — pour quoi on la consulte, comme les chefs et les imans des mosquées, en terrins de difficulté — car elle contrôle la population féminine et maintient les anciens rituels intervenant en marge, mais surtout en complément de l'Islam.

Ce soir Konya, entendant la plainte de la chèvre, a reconnu le cri qui caractérise son « génie » possesseur ; elle s'est abandonnée. Les initiées s'inquiètent car elle fut récemment intégrée à leur association, consacrée en tamt que léfohar ou femme liée par la possession.

Il n'y a guère plus d'un mois que l'on a dansé le ndoep, en reprenant les chants-devises spécifiques de chacune de ses compagnes. Tous les détails de la cérémonie sont encore présents au souvenir. On en retrouve facilement le film.

Konya se place au centre de sa « clôture ». Les initiées, auprès desquelles se tiennent les joueurs de gorone — tambour long et étroit — et les curieux, l'entourent. Tyabandao, présente à ses côtés en tant que « maîtresse » du culte, commence par la purifer en l'aspergeint d'eau consacrée. Elle la traite ensuite comme support de la divinité, la recouvre de bouillie de mil sucrée, le nak, et de lait offerts en sacrifice. Konya paraît assimilée à l'autel où sera plus tard fixé son génie ; entre elle et ce dernier des liens indestructibles sont tissés — ceux que crée une véritable identification.

Alors commence le ndoep, la danse sacrée des femmes « possédées», une chorégraphie d'abord lente et monotone, rythmée sur trois temps, soulignée par un balancement des bras demi-fléchis. D'une manière inlassable l'assemblée reprend les chants, ils établissent la communication entre chaque adepte et son « génie » particulier ; ils contiennent un enseignement souvent ésotérique.

Crainte des « possédées » nouvelles qui redoutent un déchainement dont elles n'ont encore qu'un médiocre contrôle.

«Je ne veux pas entrer dans la danse.

Je veux en sortir tout de suite.

Quand je serai plus vieille,

Je saurai mieux danser. »

Coquetterie et jeu de dérobade qui préludent à l'abandon prochain.

« Mère de Wali, je ne veux pas.

Mère de Wali, mère de Wali,

J'ai connu la ville des génies.

Je ne veux pas boire de singué.

Mère de Wali,

Cette année-ci l'eau de la mer remonte la rivière. »

(Le singué est une eau rituelle conservée dans des poteries.)

Puis vient l'appel des génies.

« Yorayé, Gambisal, Polbagé.

Mère de Yorayé, laisse-la tranquille !

Grand-mère de Yorayé, laisse-la tranquille !

Laissez-la tranquille ! Laissez-la tranquille ! »

Enfin, les formules à sens caché annoncent les moments intenses du rituel.

« Le fils de l'oiseau doit creuser la terre.

S'il ne la creuse,

Il est perdu! »

La danse s'accélère, les épaules sont secouées d'un mouvement de plus en plus saccadé ; la droite, que laisse découverte la robe à la mode dite « Bloc Africain », se montre belle et pleine, toute luisante de sueur. Les curieux, abandonnant leur rôle de spectateurs' se mêlent à l'agitation. La frappe monotone des tambours se poursuit, depuis des heures déjà. Les odeurs elles-mêmes deviennent plus lourdes, celle des épices mêlée à celle des sueurs. Pour tous les sens, les excitations s'exaspèrent ; il me faut lutter pour maintenir en moi la froide objectivité : celle du magnétophone qui tourne de toute son obstination mécanique.

Tyabandao est souveraine. Elle a réglé l'ordre des chants. Elle ordonne l'accélération des pas, commande les figures nouvelles. Maintenant, les bras sont tenus au-dessus de la tête, mains jointes ; ils entraînent le corps entier dans une danse violente et, en apparence seulement, désordonnée. Il faut tourner encore, plus vite, jusqu'au seuil de la perte de conscience. Il faut être prête à l'abandon, au moment même où le chant-devise personnel déchaînera chez le génie possesseur une sorte de rut sauvage, à un abandon qui terrasse. Des femmes s'écroulent, à chaque fois quelqu'un s'empresse de les transporter au centre de la danse, aux côtés de Konya. Elles mènent un combat impressionnant, rampent au sol ; le corps tout entier tendu ne se relâche que pour céder aussitôt à de multiples contorsions. Elles semblent s'épuiser, demandent à boire. Marèm, cette jeune femme que j'avais remarquée pour son astuce et son allure moderne dès le début de mon séjour, vient d'un mouvement d'une avidité bestiale d'ingurgiter une pleine bassine d'eau de mer. Un temps bref, puis elle reprend son interminable corps-à-corps. Une comparaison s'impose : celle d'une lutte, peut-être à mort, et justifiée, puisque les lutteurs du pays lébou ont repris pour emblèmes certains chants des « possédées ».

Pour protéger une initiée en danger, suffira-t-il de répéter avec insistance la formule congédiant l'esprit qui l'a maîtrisée ?

« Tu t'en retournes là où tu as habité ! »

C'est trop pour cette formule qui se veut à la fois de commandement et d'imploration. Les vieilles se précipitent afin d'apporter leurs soins : Marèm est menacée. Elles lui font, sur la nuque et sous le nez, des applications de terre humide. Elles l'aspergent d'eau fraîche. Elles agissent vite avec des gestes précis. Tyabandao intervient à son tour et le corps se détend d'un coup. Marèm se redresse, hébétée, mécanique ; une amie la soutient par le bras pour la reconduire jusqu'à sa case.

Le ndoep continue. Et ce sera ainsi pendant deux jours encore. La contagion frappe quelques jeunes femmes présentes en spectatrices, comme si la ferveur se dilatait jusqu'aux marges de l'assistance et, au-delà, jusqu'au village entier qui participe implicitement à ce rituel ancien. L'une d'elles vient de tomber et cette chute constitue le moment de son entrée dans l'assemblée des léfohar : le choc qu'elle avait sans doute souhaité. Quelques proches voisines s'emparent d'elle pour la conduire au centre du cercle de danse. Tyabandao l'observe un court instant, lui donne à boire le lait de la communion, lui répand sur la tête le lait qui la consacre en tant que nouveau support d'un esprit. Mais ce n'est là qu'un rituel préliminaire et d'attente, simplifié à l'extrême ; ce que l'acte d'ondoyer est au baptême chrétien. De nouvelles cérémonies auront lieu dans quelques mois ; la femme, toute à cette espérance, rejoint sa demeure en compagnie de ses amies…

La danse de possession appartient aux plus profondes des couches que nous révèlent aujourd'hui les civilisations africaines. Elle est un phénomène d'une extraordinaire vigueur, permanent alors que tant de traits culturels ont disparu. Les Noirs transplantés, dépossédés, l'ont introduite dans le Nouveau Monde où elle devint le conservatoire de leurs civilisations perdues : Vodou de Haïti, macumba et candomblé du Brésil, santeria de Cuba, dont les échos nous parviennent désacralisés mais encore puissants. Certains Noirs modernes, que nous disons évolués, continuent à retrouver par elle d'anciennes ferveurs. Au Gabon, j'ai vu plusieurs d'entre eux, employés des bureaux administratifs, abandonner le vêtement européen pour revêtir le pagne traditionnel et aller danser le Bwiti. Nous n'éluderons pas le problème que nous pose cette fidélité en répondant que la part du « sauvage » ne s'abolit pas facilement ; ce ne serait que paresse intellectuelle et puéril ethnocentrisme.

Maintes fois, l'ethnologue a dû se demander quelle restait la part réservée — celle de la « tricherie » — dans ces manifestations qu'il serait commode de rattacher à l'hystérie, l'hysteria minor des cliniciens de la fin du siècle dernier. A propos du culte vodou, A. Métraux examine une telle hypothèse dans une belle étude intitulée : « La Comédie rituelle dans la possession. » Il montre que l'abandon authentique et la soumission à cette véritable aventure spirituelle ne sauraient être mis en doute, mais en même temps il souligne combien la crise obéit à un modèle « rigoureusement dicté par la tradition » « ce qui lui donne un aspect à la fois sacré et théâtral ». La possession rituelle nous apparaît comme un dérèglement largement réglé, une technique de communication avec le divin; ce qui la dfférencie d'une manière radicale des « désordres » nerveux de nature hystérique. Chez les Lébou, la femme léfohar est « saisie » à un moment précis, entendant le chant ou le cri spécifique de son génie-maître ; elle se prépare à l'abandon, dans le cas des manifestations collectives, par de longues heures de danse qui la contraignent à intérioriser des rythmes bien déterminés ; elle sort de la crise grâce à un traitement dont l'efficacité est moins d'ordre physique que d'ordre social, un signal d'arrêt. On ne saurait certes douter qu'il existe des personnalités plus ouvertes que d'autres aux violences de la possession, mais on interprète ceci comme un don, une manière d'exceller, et non comme une maladie de l'esprit. Il n'y a que le purisme musulman qui voie là « manières de diables », tout cri restant plus tolérant que nos missionnaires.

Ce problème de la sincérité des « possédés » se retrouve dans notre propre histoire, au cours des débats provoqués par les examens de « démoniaques » et « ensorcelés ». Je me suis plu à en rechercher les traces dans la controverse qui opposa l'érudit Jean Bodhiin, procureur du roi Henri III, à Jean Wier, médecin du duc de Clèves, auteur d'un lourd traité au titre surprenant : Histoires, Disputes et Discours. Des illusions et impostures des diables, des magiciens, infâmes sorcières et empoisonneurs. Des ensorcelés et démoniaques et de la guérison d'iceux. Item de la punition que méritent les magiciens, les empoisonneurs et les sorcières. En l'occurrence, le médecin seul prend des risques. Pour obtenir l'adoucissement de la répression, il s'attache à démontrer les falsifications et les dérèglements, « mélancolie et extrabile », qui déterminent les manifestations « démoniaques ». Il mène un combat dangereux en faveur du respect de la personne humaine, mais son argumentation est sociologiquement moins juste que celle du timoré Bodin. Celui-ci récuse, comme je viens de le faire à propos de l'exemple lébou, l'interprétation par la seule pathologie. Et avec quelle verve : « Vos compatriotes, les Allemandes, ont-elles le tempérament mélancolique ? Vous savez bien que non ; et cependant les sorcières sont en nombre parmi elles. Enfin, celles que nous menons tous les jours au bûcher sont « saines et gaillardes », et n'ont. je vous en réponds, nulle opilation de la rate ». Il pressent l'acte de volonté et non la soumission à un désordre physique qui affecterait l'individu ; il devine la recherche de voies de la connaissance fondamentalement rivales du christianisme. D'ailleurs, Jean Wier est gêné dans son interprétation lorsqu'il évoque les crises collectives de possession — telles qu'elles se manifestèrent dans diverses communautés de religieuses. Il y vit un phénomène de contagion, mais ses descriptions montrent comment, à partir d'un incident qui fait penser à une intervention « satanique », les nonnes devenues « possédées » se conformèrent toutes à une même représentation de la domination par Satan.

Le procureur et le médecin, cependant, tombent d'accord sur un point : les femmes, en raison de leur « facile croyance et fragilité » selon l'expression de Jean Wier, sont les plus vulnérables aux « attaques démoniaques ». Tous deux remarquent la place qu'elles détiennent en matière de sorcellerie et de tractations avec les « esprits ». Jusqu'à la fin du XVIe siècle, ce sera là une constatation banale qui mérite pourtant notre attention. Les Lébou révèlent, presque aux origines du phénomène, comment une grande religion conquérante, bien que conciliante sur le plan de la doctrine, a rejeté vers la population féminine les anciennes pratiques religieuses. Le culte des léfohar reste d'une manière certaine le refuge de ces dernières. On y retrouve les éléments disparates d'un culte des génies des eaux, de rituels de fécondité pour la mer et la terre, de thérapeutiques de guérison, etc.; il s'y maintient un comportement religieux, authentiquement nègre, que l'Islam a expulsé des lieux de prière officiels. Seulement, dans le cas de cette société lébou, il n'y a pas eu de lutte à mort ; la religion des hommes et celle des femmes se complètent par une sorte de division entre les sexes du travail religieux. Un Islam intraitable aurait tôt porté avec lui la chasse aux sorcières et démoniaques. On ne peut s'empêcher de penser que tout le Moyen Age, marqué par la mise à mort des manipulateurs de « forces obscures », s'efforça d'étouffer tous les échos du passé pré-chrétien. Dans un combat sans merci, où se jouait plus qu'un conflit religieux, ont été abolies des expériences humaines qu'aucune fouille ou prospection d'archives ne saura plus nous restituer.

Revenons à Konya dressée, épuisée, au centre de la danse. Le ndoep va cesser. Déjà les parents assurent les préparatifs du sacrifice. Ils ont amené un jeune taureau et lui lient les pattes après l'avoir couché. Konya s'étend auprès de l'animal et on les recouvre tous deux de cette même couverture blanche sous laquelle, lors des mariages aristocratiques, disparaît la jeune mariée au cours de la cérémonie précédant le départ pour la maison de l'époux. Qu'il y ait une allusion directe aux noces, nous n'en pouvons douter, surtout si nous retenons que le garçon circoncis se trouve assimilé au taureau terrassant la génisse et que l'initiée quittera le lieu de sa consécration pour aller fonder son autel personnel, demeure de son « époux » spirituel.

Après un temps assez bref, celui de l'étreinte fictive entre la femme et son génie-maître, Konya et le jeune taureau sont découverts, rendus à la vue d'un public soumis à une véritable attente communielle. C'est que l'union, à laquelle ce dernier vient d'assister, constitue d'une certaine manière un sacrilège : la mise en relation intime du profane et du sacré. Il faut rétablir l'équilibre et que, selon l'expression de J. Chelhod analysant le sacrifice arabe, « un pont soit jeté » entre ces deux mondes. Je viens à dessein d'évoquer cet auteur car le rituel, à ce moment précis, se modèle sur les enseignements musulmans. L'ordre ne se refait que par l'accomplissement d'un sacrifice sanglant : Abdulaï, « marabout » du quartier, se dirige avec solennité vers le jeune taureau, l'égorge avec un couteau de fer et recueille dans une calebasse les flots de sang bouillonnant. L'animal se débat à rompre ses entraves. Plus le sang coulera, plus le geste rituel sera efficace. Son odeur douceâtre domine toutes les autres. Le lent ruissellement devient alors le point de convergence de tous les regards, et me fascine plus que quiconque. Je cherche à me soustraire par un jeu de l'intelligence, à retrouver le rôle du sacrifice dans les cultes arabes préislamiques; mais je ne peux complètement échapper à une peur ancienne, à ces rappels d'une bataille d'écoliers où je frappai trop fort, à cette image du sang versé alors que, dans un maquis de l'Est de la France, mes camarades et moi étions contraints de sacrifier nos premières « prises » de guerre.

L'impassible Tyabando semble se laisser aller à une jouissance discrète, la meilleure part de son pouvoir.

Elle s'empare de la calebasse qui contient le sang, en verse une partie sur la tête de Konya et sur les vêtements où il dégouline déjà épais et brun. Durant toute la nuit, et une journée entière, il faudra conserver cette marque qui situe provisoirement hors de la vie commune en manifestant le nouvel état de femme liée aux génies. Avec cette fête du sang s'achève la partie publique du rituel. Guidée par Tyabandao, suivie de quelques parentes, Konya se retire vers sa demeure en adoptant une démarche processionnelle. Elle va s'enfermer dans sa chambre, accompagnée de la seule « patronne » du culte, pour une retraite de courte durée. Tyabandao répand sur le sol de la pièce ce qui reste du sang sacrificiel, puis elle installe et consacre l'autel où Konya, puisant des forces nouvelles, se soumettra régulièrement aux obligations exigées par son nouveau maître. Le lieu vient de perdre son caractère profane et banal. Cette transformation se manifeste aussitôt par le repas de communion, destiné aux femmes, et préparé avec la viande de l'animal mis à mort. Mais, et c'est là où nous voyons une fois encore que cette aventure spirituelle intéresse la collectivité entière, si le maximum de l'intensité communielle passe aujourd'hui par la demeure de Konya, il n'en existe pas moins une large participation. Des morceaux du taureau égorgé sont remis aux groupements familiaux, selon l'ordre des préséances, aux étrangers, hôtes du village, ainsi qu'aux enfants qui, tout en jouant, attendent cette distribution aux abords de la mosquée.

Par ce simple détail se manifeste la co-existence de la religion du Livre, cet Islam importé auquel on n'accorde pas toujours un crédit sans réserve, et de la religion traditionnelle demeurée vivante malgré sa décadence. Toutes deux se renforcent pour atteindre les mêmes buts : ouvrir l'accès aux connaissances surnaturelles, obtenir les accords nécessaires à la santé et à la puissance de la communauté, tirer l'homme hors de son sentiment de faiblesse désarmée. La société lébou nous révèle, alors que les deux « voies » n'ont pas encore divergé, combien leurs cheminements diffèrent. Pour les hommes islamisés, la communication avec le divin se fait par un truchement littéraire, par des « techniques » que le Coran et ses commentateurs ont définies, par la soumission à un formalisme qui impose la conformité au détriment de l'aventure spirituelle. L'Islam est ici lié à l'école coranique et au prestige du lettré — même médiocre ; il reste le produit d'une civilisation où la démarche « littéraire » est estimée très au-dessus de toutes les autres. A l'inverse, le culte des léfohar, porteur d'un très vieil héritage, ressemble en beaucoup de points à nombre des manifestations religieuses des peuples dits « sans écriture ». La relation avec le divin paraît en ces cas beaucoup plus spontanée, beaucoup plus diverse aussi, parce que la mémoire, qui conserve la règle des pratiques, est moins contraignante que les livres sacrés qui codifient ces dernières. Le savoir surnaturel, qui ne peut se trouver dans ces livres ni dans leurs gloses, on le recherche d'une manière directe, par des expériences exaltantes capables d'entraîner une coïncidence partielle entre l'esprit et le champ du divin ou du rationnellement inconnu. Karl Marx a démontré comment le niveau des techniques de production conditionne la structure des sociétés. Il faudrait analyser avec minutie, puisque nous disposons maintenant d'instruments plus adéquats, comment le niveau des techniques de communication entre les hommes a déterminé l'allure des civilisations. La possession sacrée, cet outil des sociétés que l'on qualifie d'archaïques, caractérise sans nul doute un certain « âge » des communications intellectuelles.

Les femmes léfohar du pays lébou sont-elles appelées à perdre leur prestige, à devenir les gardiennes d'un passé reculé toujours plus loin en raison de l'accélération de changements culturels qu'imposent le modern lam? Nous ne pouvons jouer les prophètes, mais seulement rappeler que les sociétés, dans leur évolution charrient plus d'éléments provenant de lointains héritages, qu'il n'apparaît au premier regard. L'histoire de l'Occident elle-même n'apporte pas de démonstration contraire. En Afrique, malgré la fragilité des civilisations matérielles les traces restent toutes fraîches.

L'ancien village lébou figure toujours « en pointillé» sous les buildings que le Dakar moderne a dressés. Les mosquées, éparpillées dans les divers quartiers, pas plus que l'horrible cathédrale flanquée de ses anges nègres, n'ont évincé les génies protecteurs du lieu. Pour les Lébou de vieux style, Ndak daour et ses descendants veillent encore à la sauvegarde des hommes. Il réside, indifférent au tintamarre de la ville, dans ce secteur que délimitent l'avenue Courbet, l'avenue Pasteur et la caserne (conjonction que l'ironie semble avoir souhaitée), cependant que ses fils se sont dispersés parmi les villas cachées derrière les bougainvillées.

Encore un retour à Mbao, où le village entier souhaitait en 1945 que la fin de la guerre ramenât la prospérité et la disparition des contraintes. Tous sollicitent de Tyabandao qu'elle ouvre rituellement la saison des grandes pêches. Elle a fait, sur l'autel de Koumba Sène, divinité protectrice du village, le sacrifice d'une chèvre et l'offrande de la bouillie de mil sucré (nak). Puis, elle s'est avancée seule vers l'Océan. Elle y est entrée, jusqu'à ce que l'eau lui batte les cuisses, portant à deux mains sur sa tête une calebasse chargée de nak. Elle a, d'un coup brusque, versé l'offrande. Elle s'en est retournée vers la plage en chantant et mimant les cris des pleureuses.

Personne ne doute alors que Mbao, pour un temps, puisse encore échapper à toutes les catastrophes.

La scène change. Dès le début de l'année 1947, je m'établis à Conakry; mais très vite j'éprouve le besoin de fuir cette ville alors enlisée dans sa torpeur et sa vétusté. Je viens de quitter la Guinée des palétuviers et des rizières pour une tournée dans le Nord, jusqu'à cette frange où le monde soudanais commence à imposer ses paysages, où les termitières, comme des bourgeonnements monstrueux, dominent une végétation clairsemée et rabougrie. En ces régions la démesure reste « ouverte », et d'autant plus inquiétante, alors que cette même démesure se referme en quelque sorte sur elle-même dans les pays de l'Afrique forestière.

Durant les premières semaines de mon séjour à l'Institut d'Afrique, au centre fédéral de Dakar, Richard-Molard qui remplaçait le directeur absent m'avait posé cette question : êtes-vous un homme de la forêt ou de la savane ? Cette distinction détermine les vocations comme elle a déterminé dans leurs traits originaux les mouvements de l'histoire, les religions et les esthétiques. L'ethnologue allemand Léo Frobénius a fait de cette répartition par « moitiés » une véritable règle d'or. Elle ne représente que la plus commode des tentatives visant à ordonner la décourageante diversité africaine.

En fait, j'aspirais à cette échappée, y voyant en premier avantage la possibilité de déjouer une classification simpliste qui me constituait « spécialiste » d'une zone trop délimitée. Comme j'ai saisi, avec ce même sentiment de brouiller les cartes, l'occasion d'un bref séjour aux îles Hawaï, qui, pensais-je, me permettrait de faire mentir ma seule étiquette de sociologue africaniste. Je supporte mal ce partage des domaines, avec ses petites guerres de frontières, dans une discipline qui se doit d'élargir sa compréhension par la diversité des expériences et des confrontations. Mais ce plaisir malin ne m'exaltait pas seul dans ma montée vers le Nord.

Je me voyais « toucher » le Soudan, ce creuset où se façonna une histoire qui ne nous est pas entièrement dérobée. Dans le passé lointain existèrent des Empires, auxquels le nationalisme africain s'efforce d'emprunter les références qui lui assureront quelque étalement dans le temps. Dans un passé plus récent, on se rappelle une rude résistance aux expéditions coloniales, symbolisée par le nom de Samory. Je devais ensuite, sur la route allant de Kankan vers les frontières du Libéria et de la Côte d'Ivoire, observer les ruines d'une ancienne tata (agglomération fortifiée) où séjourna longuement le conquérant soudanais. Je ne trouvai là qu'une occasion de déception, un lieu sans grandeur et quelques traces qui seules avaient pu résister à la rapide dissolution dans le temps. Que nous reste-t-il, en mémoire des actions de cet étonnant chef de guerre que nos livres scolaires escamotent et que nos rapports officiels des années 1890 présentaient, suivant une méthode encore en honneur, comme « un fantoche sans importance »? Quelques indications figurent dans l'Histoire de la Guinée Française, due à Arcin, et les témoignages de nos difficultés dorment dans des archives qui commencent seulement à être consultées. Pourtant, ce que nous savons des manœuvres de Samory, et de l'étendue de son contrôle, force à lui reconnaître le génie militaire. A la fin de 1893, malgré les coups que viennent de lui porter les spahis du colonel Bonnier, il part à la recherche des chevaux du pays mossi et des armes venues de Gold-Coast, recrute des pillards toma aux confins de la Guinée, dresse un piège à Waïma où Français et Anglais s'entretuent en croyant tirer sur l'une de ses bandes, maintient ouvertes ses communications avec la Sierra-Leone et la Basse-Guinée. Les légendes locales ont évidemment plus de mémoire, si elles trichent en idéalisant le personnage. Pour nous, l'aventure se clôt par la petite phrase sèche d'un procès-verbal : « En 1898, Samory fut capturé par les Français et déporté au Gabon où il mourut, en 1900, à Ngolo. » Coïncidence, deux années après ma mission soudanaise, je devais faire au Gabon une première « tournée » qui me conduisit devant le tombeau du conquérant déchu.

En remontant vers le Soudan, je n'avais pas le seul souci d'accéder aux lieux révélateurs d'une histoire tourmentée. Je savais trouver là un pays tôt ouvert aux commerces caractéristiques de la vieille Afrique : ceux de l'or, des noix de cola, du sel, du bétail ; un nœud de communications par où passaient aussi les chemins du trafic d'esclaves. Dans les rapports administratifs, rédigés durant les premières décennies de ce siècle, j'avais pris soin de relever le mouvement de ces transactions qui s'étalent en un large éventail jusqu'aux confins de la Gambie, jusqu'aux régions méridionales de la Côte d'Ivoire. Le mécanisme de la traite nous restitue les souvenirs laissés par nos lectures enfantines. Il évoque de sévères compétitions et des produits qui figurent insolitement dans les documents officiels, à la manière des énumérations par lesquelles Jacques Prévert déconcerte : étoffes venues des manufactures anglaises, sel, noix de cola, caoutchouc, or, ivoire, pacotille de quincaillerie, bœufs, moutons, tabac, calebasses, guinzé enfin — ces pièces de fer employées aux échanges traditionnels. L'on entrevoit, à l'étude de ces bilans occasionnels, toute la rigueur et l'amplitude des mouvements commerciaux qui s'entrecroisaient en cctte région où le Soudan débouche sur la forêt et trouve ses issues vers l'Océan.

Produits manufacturés, venus des ports, à la recherche du caoutchouc de cueillette, de l'or et de l'ivoire queproposaient les marchés de Kouroussa, de Kankan et de Siguiri. Noix de cola, emballées dans un feuillage (connu sous le nom de poopo) qui empêche le brunissement et la fermentation du fruit, transportées par « service rapide » à la rencontre des troupeaux et du sel qu'expédiait Tombouctou. Il n'y manquait même pas ces « luttes pour le marché » entre les traitants du sel en morceaux, exploité dans les mines des confins mauritaniens, et les colporteurs du sel en vrac provenant des régions côtières. 11 s'agit d'un pays largement ouvert aux hommes, aux produits, aux rivalités, où l'ethnologie ne saurait impunément envisager les peuples qu'elle aborde comme des unités préservées et étrangères aux vicissitudes de l'histoire.

Bien qu'installé à Conakry depuis peu de temps, je quittai la ville avec soulagement. Je ne m'étais pas encore adapté à cette misère indigène, sous tôle ondulée et murs de « banco » délabrés, que ni les cocotiers, qui couronnent la cité lorsqu'on la découvre du large, ni les manguiers monumentaux ne parvenaient à estomper. Le pont de Tumbo, étroite liaison entre Conakry, qui n'avait pas alors débordé pour envahir la plage de Camayenne, et la racine de la presqu'île, me paraissait un rétrécissement symbolique ; le seul fil par lequel deux mondes étrangers tentent de communiquer. La route goudronnée ne dépassait guère une quinzaine de kilomètres, et l'on pouvait se donner l'illusion de la découverte dès que l'on se sentait secoué par les premiers cahots. Maintenant, l'automobile franchit d'un trait la distance qui conduit à Kindia — ville en essor sur laquelle vint buter la féodalité des groupements peul qui ont établi là leur pointe avancée. Je dis « maintenant », me reportant à des souvenirs vieux seulement de dix ans, avec plus d'étonnement qu'un ancien colonial retrouvant en 1939 les lieux qu'il avait délaissés vingt-cinq ans plus tôt. Routes, mines, quartiers nouveaux des villes, premiers aménagements des stations hydro-électriques, tous ces bouleversements matériels transforment les perspectives connues avec une étonnante rapidité. Les Africains renoncent à leur ancienne patience ; ils souhaitent toujours davantage, et plus vite, ces équipements qui les rendent plus puissants vis-àvis de nous, mais les laissent d'abord désarmés vis-à-vis d'eux-mêmes.

Je recherche, dans mes carnets de route, quelques notations qui rappellent les étapes de mon cheminement vers la région soudanaise. Elles ont, au moins certaines d'entre elles, un caractère désuet et futile. A Coyah, où les oppositions politiques ont au cours des années passées entraîné des luttes et des morts, j'observais surtout l'agitation ordonnée du marché, les couleurs et les odeurs, l'aspect hétéroclite des étalages.

Des boules de teinture voisinent ici avec les étoffes à ramages, avec le «rayon» de la quincaillerie où se trouvent des lampes à pétrole confectionnées dans les vieilles boîtes de conserves, avec quelques paires de chaussures aux semelles découpées dans des pneus hors d'usage. Ainsi, jusqu'en cette année 1947, nos « restes » demeuraient la matière première dont s'emparait l'industrieuse activité de l'artisan nègre. Les petits étalages que les femmes surveillent avec nonchalance prodiguent les couleurs : bananés tachetées en vrac, ananas dorés offerts comme des fruits de luxe, tomates grosses et roses comme nos cerises de Montmorency à côté de piments séchés qui libèrent une odeur poivrée et insidieuse, boules blanches du manioc fermenté qui constitue encore le pain du villageois traditionnel et du pauvre. Le tas suggère l'échelle des échanges. Une marchande d'arachides cuites a pour seule mesure une de ces petites boîtes où se conserve le concentré de tomates. La scène est banale dans tout le monde noir ; elle permet d'apprécier la pauvreté d'économies restées archaïques dans un système mercantiliste.

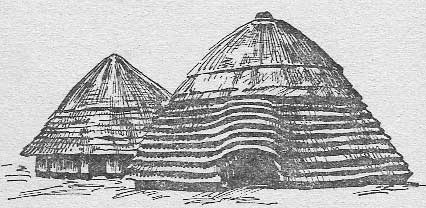

Après cette flânerie à travers Coyah, je reprends ma route. Monotone, elle égrène des habitations en torchis qui portent toutes, dominant le toit de chaume, une bouteille vide — autre récupération insolite — emmanchée sur le faîte dans un but de protection. Ce n'est vraiment qu'aux abords de Kindia, avec la complexité du peuplement, que l'habitation manifeste quelque caractère attachant le regard. La case ronde, montée en banco, ouverte sur le dehors par une porte étroite et une série d'évidements carrés ou en losange, apparaît plus fréquemment au contact du monde peul. Elle se couvre d'un toit de chaume, disposé en bandes dégradées, qui lui donne une allure de danseuse immobile effaçant dans une figure le haut de son corps. Elle s'enferme dans le cercle de sa véranda bâtie de branchages et de boue séchée. Bien plus que dans la région côtière' elle affirme le statut social ou l'option religieuse du propriétaire; de hautes hampes, portant flamme distinctive et protectrice, se dressent ici devant les seuils.

Kindia est un carrefour où groupes conquérants et conquis se retrouvent en contact, stabilisés pour un temps sur leurs positions respectives, quelquefois juxtaposés dans un de ces villages hybrides que l'administration a expérimentés. On y observe une association à trois termes — Soussou, Peul et Malinké — qui a ses homologues jusqu'en Guinée Portugaise. A ses côtés, le peuplement europeen s'est élargi à mesure que se précisèrent les chances du développement économique. En effet, nous nous trouvons ici dans une zone particulièrement propice aux entreprises humaines. Cette «grande vallée de Kindia qui, selon l'expression de E. F. Gautier, articule et rend intelligible tout le relief du Fouta-Djallon », attira les hommes dès les temps les plus reculés. J'évoque de nouveau, grâce à mes carnets, la richesse des investigations préhistoriques qui se proposaient à ma curiosité. Je bénéficiais alors de la collaboration d'un planteur, venu « à la banane » après quelques essais manqués pour duper le Trésor de Monrovia, et qui « cueillait » les pierres taillées dans chacune de ses plantations. Je notai onze points dignes d'une enquête méthodique, des noms de lieux dont je me plais encore à éprouver la résonance : Tasakouré, Kolakouré, Sagali Fommé, Dounbéyakori, etc. En fait, je ne pus visiter que l'abri sous roche, connu des Européens sous le nom de « Grotte des singes », qui domine la rivière Santa, pris dans une falaise de tables gréseuses à couches horizontales. Il s'y trouvait de beaux bifaces globuleux de grosse taille.

L'Afrique nous laisse entre les mains plus de témoins matériels de son lointain passé que de son histoire civilisée. Nous arrivons à saisir les deux extrêmes, dans la mesure même où nos activités actuelles — construction de voies ou de routes, aménagements portuaires comme ceux de Brazzaville entraînant la révélation des gisements des rives du Congo — lèvent les témoins de la préhistoire. La presque totalité des étapes intermédiaires cependant nous échappe. L'ethnologue africaniste se trouve en face de civilisations qui semblent s'être abolies dans un perpétuel présent et n'eurent à aucun moment, si l'on exclut quelques rares ruines imposantes comme celles de Rhodésie et le temple elliptique de Zimbabwé, le goût du monument. Rien ne se retrouve de ce qui fait à nos yeux la grandeur des Amériques et de l'Asie anciennes, ces architectures inipérissables par lesquelles les civilisations se révèlent moins vulnérables que les peuples qui en furent les créateurs.

J'arrivai dans la région de Kindia peu de temps après les cérémonies de circoncision. Au long des pistes, les théories de circoncis semblables à des moinillons thibétains — du moins, prenais-je la liberté d'interpréter ainsi cette métamorphose du paysage humain due à leurs silhouettes inhabituelles — entretiennent une agitation à bruit de crécelle. Ces jeunes garçons secouent sans fin un sistre banal, fait d'éclas de calebasses taillés en rondelles aux bords crenelés. Ils plaquent sur une campagne aux teintes ternes les couleurs vives de leurs costumes d'initiés. Les Soussou coiffés d'un bonnet à pompon, tricoté par bandes blanches et rouges, portent un long boubou bleu marine à broderies de fil blanc qui s'orne, sur la poitrine, du motif du pentagramme et associe ainsi un symbole islamique à une variation tricolore. Par contre. les Malinké paraissent d'une heureuse discrétion ; ils ont le même vêtement, mais orné d'une seule cordelette de coton tombant sur l'épaule gauche, et leur bonnet blanc se prolonge en un simple tressage à pompons. La fantaisie des premiers s'associe d'ailleurs à une plus grande liberté vis-à-vis du rituel traditionnel qui accompagne la circoncision ; ils tolèrent, comme les Baga de la région côtière, la présence des femmes alors que les Malinké ont maintenu la plus sévère ségrégation.

Je me retrouvais sur l'un des grands axes au long desquels l'Islam a assuré son expansion. Même dans la vaste zone peu peuplée qui précède l'arrivée sur le Soudan et le fleuve Niger, aux environs de Kankan et de Kouroussa, je découvrais sa main mise sous la forme d'une géométrie sacrée, les carrés ou rectangles, composés de pierres grossières alignées à même le sol, qui dessinent les enclos à prière à l'usage du voyageur.

Avant de quitter la région du Fouta-Djallon que contrôlent les Peul, j'avais vivement souhaité voir leur chef suprême, l'Almamy de Mamou, représentant ancien d'un Islam rigoureux. Le quartier où se dressent ses habitations est déjeté par rapport à la ville, caché par un écran de boutiques libanaises, de bâtiments officiels et de villas toutes semblables. Je m'attendais à un strict cérémonial, à un décorum exaltant encore un pouvoir politique et religieux autrefois étendu. Mais quelques serviteurs, somnolant dans une cour, s'animent avec lenteur et m'introduisent sans formalisme comme si leur maître était le plus ordinaire des chefs de canton. L'Almamy reste assis sur le bord d'un lit de fer à boules et ornements de cuivre, tel qu'il s'en trouvait dans les foyers français modestes aux environs de 1925. Cinq jeunes hommes sont accroupis à ses pieds. Il perd de sa noblesse d'attitude dans ce mauvais décor d'importation. Et je m'aperçois vite que le personnage lui-même a été banalisé, ramené à l'échelle d'un tel cadre, par les sécessions de suzerains que l'administration a encouragées, par le contrôle insidieux et « énervant » que cette dernière a imposé. Je me reporte plus de cinquante ans en arrière. Le pays peul est certes affecté par les rivalités existant entre les deux familles qui règnent alternativement et entre les féodaux, mais le dynamisme reste entier, presque disponible. Un étonnant aventurier, connu sous le nom de comte de Sanderval, rallie ceux-ci à d'importants projets de modernisation économique qui comportent notamment la construction d'un chemin de fer. Avec leur accord, il envisage de vastes plantations, se fait donner un monopole commercial, puis la souveraineté du « royaume » de Kahel. L'occupation administrative du Fouta-Djallon entraîne vite la mort de ces rêves. Sanderval s'en va définitivement en 1899, abandonnant la Guinée. Le chemin de fer a, il est vrai, été établi durant la première décennie de ce siècle. Mais les almamy se sont fonctionnarisés lentement, jusqu'à ce qu'on ait donné à leur dernier successeur, au cours des récentes années, un siège au conseil d'administration d'une société minière…

Mamou est, à huit cents mètres d'altitude, un point de départ vers les sites touristiques du Fouta-Djallon et en particulier vers la station climatique de Dalaba, où les massifs montagneux déploient des modelés et des teintes fondues qui rappellent l'Auvergne. On reprend volontiers ce jeu des comparaisons lorsque le paysage africain devient plus accidenté. Je m'y suis complu dans les monts du Moyen-Cameroun ainsi que dans les plateaux qui dominent Brazzaville. L'altitude, dirait-on, fait accomplir un déplacement en longitude, échapper aux menaces du climat tropical en même temps qu'elle restitue une nature plus familière. Il s'ajoute d'ailleurs à ce besoin de tricherie l'attrait des eaux vives, renforcé en ces pays par les dangers cachés, les pourritures végétales que recèlent les rivières calmes et insidieusernent tentatrices. En délaissant Mamou, pour se diriger vers la Haute-Guinée, le voyageur découvre vite que le paysage a perdu tout intérêt : rien qu'une monotone plaine rouillée, où se remarque de temps à autre une antilope en fuite, une lointaine bande de cynocéphales, et où se dressent des collines de schistes isolées.

C'est à Kankan que j'accède à la grande voie du trafic reliant le Soudan aux pays forestiers du Sud. Étonnant symbole de cette très ancienne activité commerciale, de la confiance en son avenir, un large pont enjambe le fleuve Milo, mais reste inutile en ne débouchant sur aucune route.

Des lavandières composent à son abri une scène colorée et gracieuse. Kankan marque un point de transit, parce s'y arrêtent la navigation fluviale vers l'amont et la voie ferrée qui joint Conakry au Niger. A Kankan, ville hybride et ville-marché se côtoient les représentants, hier ennemis, de la diversité africaine.

Sur les places, les recettes magiques que l'Islam a véhiculées se proposent à côté des recettes de la magie nègre venues de la forêt. Les marchands de réussite ont d'autant plus de crédit qu'ils sont plus étrangers. Les chances de succès sont censées se multiplier lorsque s'ajoutent les effets d'une manipulation inconnue. Ici, j'observe la confiance accordée aux productions magiques importées des régions forestières ; très loin d'ici, à Montserrat, aux abords du monastère qui se dresse dans un puissant paysage de rocs ruiniformes à soixante kilomètres de Barcelone, je devais constater la prospérité d'une marchande de tisane « aux quarante plantes » qui retenait un public de visiteurs étrangers rendu plus crédule par son dépaysement. Voici donc, dans la principale rue de Kankan, l'un de ces colporteurs de remèdes à tout faire. Il s'habille dans un style qui rappelle le costume des circoncis ; il porte une longue tunique bleu marine toute recouverte des amulettes à vendre — sachets, dents sauvages gainées de cuir, cornes remplies de substances animales ou végétales, etc. Sa coiffure, de même facture que la tunique, consiste en un bonnet de couleur bleu marine orné de deux cordelettes à pompons qui encadrent le visage. Il attend les yeux mi-clos les acheteurs qui ne peuvent manquer de venir à lui.

Sur la route, à la sortie de la ville et en direction de Bamako, le trafic intense charrie hommes et produits en un mélange multicolore, juxtapose les moyens modernes de transport et les archaïques caravanes de bourricots qui avancent à la queue leu leu. Des Maures, toujours dignes malgré la crasse de leur drapé, arrivent au terme du voyage ; ils poussent devant eux des troupeaux de moutons entourés d'une poussière ocrée. Ils croisent de gros camions si haut chargés de noix de cola qu'on les croirait prêts à basculer : toute la place disponible est consacrée à cette denrée de bonne spéculation qui réussit à chasser les voyageurs de « resquille ». De temps à autre, des files de porteurs se rangent sur le bord de la route ; un notable encore armé de l'ancien sabre de parade les commande parfois.

A mesure que j'avance vers Bamako, le décor de ces scènes de mercantilisme pittoresque devient plus typiquement soudanais et par conséquent moins divers. La case ronde, construite en « banco » crépi, s'amenuise, réduit l'importance accordée à la toiture de chaume, se ferme davantage et ne présente plus qu'une seule porte basse. Les habitations d'une même « famille » obéissent aussi à ce mouvement ; elles se disposent en cercle et, de l'une à l'autre, une « tapade » en vannerie fait courir son tressage. Aux abords des rares points d'eau, les jardins minuscules où s'entremêlent les plantes grimpantes sont eux-mêmes minutieusement enclos. Ainsi s'impose au regard ce thème de fermeture, en retrait de la route agitée. Défense vis-à-vis d'un soleil rude qui contraint, durant certaines heures, à une vie « d'intérieur ». Défense vis-à-vis des étrangers qui restent encore suspects d'influences dangereuses. Dernière survivance, sans doute, des replis qu'imposait autrefois la cavalcade des conquérants. Et pourtant, tout a tellement changé ! Deux images me reviennent en mémoire. Sur la place des villages, à l'ombre épaisse des manguiers, les caravanes de bourricots porteurs de noix de cola se reposent en attendant la fin des heures chaudes. Au-delà, dans les plaines qui bordent le fleuve, se dessine l'attelage de deux bœufs, liés par un joug de bois, qui tirent une charrue ouvrant la terre à riz. Ces souvenirs, je les rassemble en les associant aux allégories édifiantes, commerce et agriculture, dont s'ornaient, comme pour prêcher la morale, nos billets de banque.

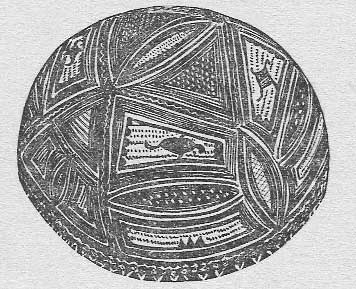

Si je voulais donner à ce pays intermédiaire entre la forêt et le sahel aride deux symboles végétaux, je crois que je préférerais à tous autres la noix de cola et la courge-calebasse. Cette dernière, évidée, façonnée et souvent ornée, envahit encore les marchés, malgré la concurrence de la quincaillerie et des cuvettes émaillées qui trouvent dans les mains de la ménagère africaine des emplois insolites. On voit fréquemment se diriger vers les lieux de vente des porteurs chargés d'un amoncellement de calebasses enserrées dans un filet qui fait penser à quelque ballon captif. Elles sont d'une teinte qui flatte l'œil, d'un jaune chaud à l'état naturel, ou d'une riche couleur vieux rouge si leur écorce a été frottée avec la décoction des feuilles de mil. Elles témoignent d'une habileté à faire d'un produit de la nature, commode par sa forme, sa rigidité et sa faible résistance au façonnage, un outil multifonctionnel. Elles fournissent de nombreux instruments ménagers, jusqu'aux passoires, filtres et mortiers. Elles composent l'épuisette des femmes, durant les expéditions de « cueillette » des menus poissons et petits crustacés, le récipient le plus propice, par sa facile rotation, à la décantation des grains du métal que recherchent les orpailleuses. Elles servent au portage, prenant sur la tête des femmes une surprenante assise. Elles deviennent, avec d'étonnantes réussites, instruments de musique : sifflets, trompes, cors ou tape-cuisses. Elles se transforment, par de multiples escamotages qui les font passer de la fantaisie du jeu aux manipulations sacrées, en jouets d'enfants, en amulettes ou en objets sacrificiels. Elles servent de registre à l'artisan qui y consigne des allégories et, des enseignements populaires. Elles constituent le fond de scène de la vie quotidienne.

Tirée de cette dernière, voici une image banale : deux hommes se rencontrent; ils se saluent, s'étonnent avec joie, se donnent de menues nouvelles ; l'un d'eux sort d'une poche une noix de cola rouge et la partage en gage d'amitié. Il met en évidence, par un geste de tous les jours, ce fruit, source de force et de gourmandise, qui anime les relations avec les hommes et avec les dieux, ce fruit qui a, depuis plusieurs siècles, fondé de lointains échanges et de fructueuses spéculations. Très tôt, les routes de la « cola » s'étendent sur tout l'Ouest africain et très haut vers le Nord puisqu'elles paraissent atteindre le Maroc dès le XIVe siècle ; elles se ramifient en une multitude de chemins qui aboutissent tous à ces marchés et petits étalages où les tas blancs ou rouges des noix se dressent parmi les friandises et les cigarettes au détail. Il n'est pas indifférent que le fruit, bien que toujours chargé d'alcaloïdes stimulants, caféine et théobromine, appartienne à la variété rouge ou à la variété blanche. Son prix change, comme son goût — cette dernière variation consiste en une nuance dans la qualité de l'amertume éprouvée à mâcher la noix qui toujours laisse la langue râpeuse. Variable aussi, la signification sociale qui lui reste attachée — car la « cola » blanche peut constituer un don inconvenant une marque de ladrerie, ou au contraire la prescription spécifique de certaines thérapeutiques rituelles. De novembre à février, les marka soudanais se déplacent en caravanes depuis les zones forestières jusquaux principaux points de vente du Soudan. Ils tentent d'acquérir des moyens modernes de transport, mais ils sont en compétition avec des « Européens » ne craignant pas de « forcer » leurs camions à l'occasion d'une traite qui exige un jeu habile sur les cours. Bamako est ainsi devenue une véritable Bourse de la noix de cola.

Si j'avais à désigner l'état le plus agréable au Soudanais, je choisirais sans risque d'erreur cette stimulation que crée la cola dans les sentiments et les idées. Elle aide aux longues marches ; elle accompagne, avec cette lente rumination qui marque le repli de l'individu sur lui-même, les méditations difficiles ou importantes ; elle fait courir la chaleur dans les relations humaines. J'ai essayé d'utiliser cette technique de mise en euphorie. J'y trouvai une âpre amerturne, j'y gagnai une réelle précipitation du cœur, mais je ne crois pas avoir été conquis. C'est qu'il y a impossibilité à considérer la consommation de la cola comme une sorte de plaisir solitaire; elle n'accorde ses pleins effets que dans un certain champ de relations sociales. Toutes les épreuves d'exaltation auxquelles se soumet l'Africain, qu'il s'agisse de rythmiques ou de cérémonies recourant au « drogage », sont collectives. Ainsi en va-t-il même de la saoulerie si bien favorisée par nos exportations d'alcools affirmés « bon goût ». Mais il y a, dans le cas de la consommation des noix de cola, bien plus que cette exigence d'harmonisation avec les autres ; il y a le recours à un truchement qui paraît, d'une certaine manière, sacré. La noix, mâchée et imprégnée de salive, établit un lien entre l'homme et les divinités : aussi l'initié l'utilise-t-il dans ce but avant de « s'adresser » au masque dont il est le gardien et le porteur. Manipulée, lorsque ses cotylédons sont séparés, la noix délivre un message. Le consultant jette les deux fragments qui, retombant sur les plats, ou sur les courbures, ou « se partageant », figurent un système élémentaire de significations. Ainsi, ce fruit d'un arbre forestier modeste qui rappelle par son port certains de nos pêchers, est-il plus que le prétexte à de larges échanges commerciaux ; il intervient en tant que moyen de communication entre les êtres au plan des relations fastes ou efficaces. Il « accroche » une diversité de sens et de fonctions, comme il advient de chaque produit de la nature et de l'industrie humaine, dans des sociétés où la technologie n'a pas encore dévalorisé les objets en les multipliant massivement.

Mon avancée en pays soudanais s'arrête à Siguiri, « poste » établi sur le Niger sitôt que le fleuve s'est grossi des eaux porteuses d'or que charrie le Tinkisso. Le bourg, recuit sous les flamboyants aux fleurs rouge éclatant, a perdu de son importance ancienne. Centre fortifié établi sur la route des conquérants soudanais, il ne reste plus, avec la paix, qu'une étape des caravanes. Coeur de l'un des plus vastes ensembles de placers d'or, il n'a pas connu d'essor car toutes les exploitations industrielles du « fabuleux métal » ont successivement subi l'échec. Siguiri demeure atteint d'une somnolence que la pesante chaleur de ce début de l'année renforce. Et mes deux premières rencontres européennes symbolisent cette contrainte du soleil. Au caravansérail, le seul hôte est un lieutenant d'infanterie coloniale qui, accablé par une longue tournée, n'abandonne son hamac sous la véranda que pour se diriger vers la jarre de terre cuite où l'eau fraîchit et vers la bouteille de cognac « qui tue les amibes ». Dans la large salle de réception où m'introduit l'administrateur, homme qui m'affirme d'entrée être progressiste mais ne pas renoncer pour autant à la stimulation par le pied au derrière, deux jeunes noirs luisants de sueur agitent un lourd panka suspendu au plafond ; leur travail est aussi vain que sans fin.

Un court tronçon de route conduit aux rives du fleuve. Dyoliba. La calme grisaille du Niger m'a, je crois, plus impressionné que les eaux tumultueuses, brunâtres, chargées de végétaux arrachés, que roule le Congo à sa sortie du Stanley-Pool. Le Niger, en effet, associe plus de souvenirs. Il est le fleuve à « secrets » des manuels scolaires, qui longtemps déroba ses origines à la curiosité des expéditions coloniales. Il est encore, pour moi, l'image saisie d'avion de sa gigantesque embouchure, juste en avant de Port-Harcourt : un foisonnement de bras et d'îles en miettes où les rapports entre la terre et l'eau s'intervertissent au point que toute consistance semble le fait de cette dernière. Le Niger, c'est aussi l'accent polémique de certains débats : ceux qu'évoque l'office agricole établi sur la partie de la boucle où le fleuve dilapide ses eaux hors de toutes limites ; l'entreprise devait métamorphoser en « îlot de prospérité » cet endroit qu'un reportage de Pierre Herbart a dénoncé comme « le chancre du Niger ». Et puis, je me denandais s'il existait une liaison autre que verbale entre le nom du poète Paul Niger, Guadeloupéen révolté, et le fleuve qu'alors je découvrais, et ma propre recherche de lAfrique, tandis que me revenaient ces vers obsédants :

« L'Afrique de “l'homme du Niger”, l'Afrique des plaines désolées labourées d'un soleil homicide… »

Face à Siguiri se dresse un village de Somono, pêcheurs liés au fleuve et habiles à le maîtriser. Les hommes paraissent dans l'ensemble forts et beaux, plus musclés et plus adroits de continuellement lutter avec l'eau. Ils utilisent l'épervier et la senne, la nasse oblongue en vannerie ; c'est pourtant au lancer du harpon qu'ils révèlent le mieux leur puissante précision — un harpon à pointe mobile armée de deux ou quatre barbelures. Ils sont aussi transporteurs sur la plus économique des voies de communication. Contre la rive, pirogues plates et chalands se balancent lentement, animés par le grouillement de familles entières qui y vivent sous des abris de nattes. La pirogue, à double épéron, constituée de planches disparates et portant des ligatures, s'anime sous l'action d'une voile triangulaire ; elle sert de résidence sur sa moitié arrière ; elle supporte à l'avant, également abritée par un édifice de nattes, une cargaison d'une à deux tonnes où les colas, le riz, les arachides et le manioc mêlent leurs odeurs comme il advient dans nos épiceries de produits exotiques. Les chalands, pontés à leurs deux extrémités, plus lourdement chargés — entre dix et quinze tonnes — donnent une impression de sécurité, peut-être à cause de leur allure banale. Ils servent en partie au transport des personnes car ils rayonnent plus loin et atteignent Bamako. A bord, se trouvent quelques-uns de ces commerçants dioula, maîtres en tous trafics discrets, dont les amples vêtements — si bien accordés, pensais-je, à leur silhouette d'oiseaux voleurs — voltigent sous un vent léger.

Dans la région de Siguiri' l'or reste au centre de toutes les activités. Les dioula s'entendent à le collecter, sur un marché dit parallèle, en échange de tissus et de bimbeloterie, de produits alimentaires qui, comme le riz, s'obtiennent à des cours scandaleux. Ils sont habiles à séduire par des avances en marchandises qui mènent à l'endettement usuraire et finalement à la confiscation de la « récolte » du riche métal. Ils concurrencent l'administration qui s'eflorce pourtant d'attirer l'orpailleur par une prime en sucre et en tissus. Ils maintiennent leur contrôle sur un commerce clandestin éclatant en direction de Conakry, Bamako et Dakar, de la Guinée Portugaise, de la Sierra-Leone et des pays du Sud. Un exemple : en mars 1947, alors que les administrateurs n'avaient pu négocier que 187 kilos de poudre d'or, ou estimait que 800 kilos de métal environ avaient atteint la seule Guinée Portugaise.

Je me trouve sur un placer voisin du village de Doko, La vente s'effectue aux abords même de l'exploitation, en un lieu qui tient à la fois du marché et de la boutique des banquiers archaïques ; un lieu sacré où se mêlent l'Islam, les rituels africains et la religion précautionneuse et comptable du Veau d'Or. Une activité réglée, presque silencieuse, s'accomplit sous la protection de fragiles abris de feuillages. L'autel est ici un caisson protégeant la balance de précision. Les desservants, les dioula tout proches, revêtus de leurs riches boubous, protégés par le casque colonial et les lunettes noires, sont négligemment campés dans des chaises longues confectionnées en « bambou » ; avec des gestes solennels, ils s'emploient à séparer la limaille de fer mêlée à la poudre d'or en utilisant de petits aimants. Ils dominent. Autour d'eux, mais à distance, le menu peuple s'agite avec une réserve inhabituelle. Des femmes vendent, par petits tas, des mangues odorantes, ou bien le riz et le couscous de mil cuisinés sur place. Des bouchers attendent, indifférents, derrière des étals ou les morceaux de viande noircissent, enveloppés de mouches avides.

En contre-bas, au voisinage de la rivière à l'eau troublée, hommes, femmes et enfants travaillent parmi les amoncellements de terre remuée ; ils imposent l'image banale de la fourmilière. La technique reste simple, et en appelle autant au rite qu'à l'outil, bien qu'elle demande un travail pénible et long qui laisse peu de répit entre huit heures du matin et six heures du soir. Pendant plus de six mois, ce grouillement d'hommes affairés à la poursuite de l'or — jusqu'à dix et quinze mille peinent sur un même placer — ne cessera pas ; sauf le lundi qui, néfaste, exige l'abandon du lieu aux divinités, aux jinna maîtres du métal. Seules les croyances, locales ou colportées par un islam dégradé, parviennent à freiner les passions, apportent quelques contraintes à la course pour l'or. Devant cette dernière, toutes les distinctions sociales s'abolissent : les étrangers comme les villageois, les nobles comme les hommes du commun et les gens de caste peuvent devenir ces ouvriers fouisseurs qui s'affrontent armés de leur seule rapidité à remuer le sol.

En cette activité fondamentale pour le pays, la liberté créatrice retrouve tous ses droits. La mine appartient à celui qui découvre le gisement et non au détenteur du sol. Il en devient le chef (damantigi), qu'assistent des responsables de l'ordre, les kuntigi, armés de vieux fusils de traite ou de sabres de parade, et le Conseil des Anciens, dans un système où s'associent la démocratie villageoise et le pouvoir des chefs à « clientèles ». L'inventeur perçoit une contribution : en ce début de 1947, cinquante francs par puits creusé. Il dispose d'un droit de quête. Il bénéficie surtout d'un prestige, dû à sa réussite, qui lui assure une plus nombreuse main-d'œuvre avide de participer à sa chance.

Mais a-t-il le « don »? La recherche de l'or conduit à une véritable mobilisation des connaissances : tout est bon qui peut réussir. La part d'un savoir expérimental, peut-on dire, reste réduite. L'examen du sol, des roches et de la végétation ne semble pas aller très loin. On me cite néanmoins l'exemple du gisement de Manitoro découvert grâce à la présence d'un arbuste à feuilles duveteuses, le sö wapié, qui sert d'indicateur. Il convient plutôt d'entrer en communication avec les divinités souveraines du métal. Les rêves sont interrogés et s'ils montrent le feu ou les singes roux courant à tel endroit, les mineurs entreprennent là une série de sondages. Les « anciens » consultent les colas qui répondent par non ou par oui et donnent l'orientation des axes de recherche. C'est cependant l'arsenal magique et religieux colporté par l'islam qui paraît le plus utilisé. Les « marabouts » interrogent le Coran aussi bien que les traditions orientales ; ils dirigent les prospections en préparant les recueils de sourates qu'on lavera sur le terrain, ou bien encore les carrés magiques qui doivent assurer le succès; ils apportent, enfin, l'appui des sacrifices animaux.

L'or a toujours eu partie liée avec les secrets et les ruses. Ces secrets devaient surtout protéger les possesseurs des gisements contre la cupidité des spécialistes du commerce transsaharien. Depuis le XIe siècle, les chroniqueurs arabes évoquent les fabuleuses richesses du Soudan. Ils font de l'or « le principal produit des pays noirs ». ils se laissent néanmoins duper par de faux renseignements transmis à dessein et voient, bizarrement, dans le métal convoité, une matière végétale. Ainsi, pour Ibn el Faqih, les Soudanais pratiquent dans le sable des plantations d'or comme les paysans, d'habitude, cultivent les légumes. Un traité arabe affirme sans la moindre réserve : « Il y a deux plantes aurigènes : on creuse des trous et on extrait des racines d'or. » La tricherie des exploitants n'implique pas des connaissances plus rationnelles. Pour les Soudanais, l'or est le moins naturel des produits que propose la nature. Dieu l'a créé et confié à la garde des génies dont il importe d'obtenir la complicité et l'accord. Il reste un produit dangereux, soumis à une loi d'ambivalence qui le différencie en « or vivant » et en « or mort ». Celui-là ne peut être atteint par les hommes ; il se dérobe et dispose de toute la puissance de la foudre et du feu ; il se manifeste dans la violence des éboulements, les éclatements de rocs et les terres vitrifiées. Celui-ci a été en partie neutralisé par l'action des sacrifices ; il apparaît comme la part provisoirement concédée aux hommes ; il reste néanmoins menaçant : sa disparition soudaine et son apparition en trop grosse quantité réveillent l'inquiétude, exigent la mise en place des dispositifs d'exception.

La fondation de la «mine » consiste d'abord en une opération rituelle, réalisée à la suite d'une consultation qui détermine le moment le plus favorable et la nature du sacrifice. Le chef de mine, manifestant en cette circonstance son rôle de prêtre, dirige, assisté par les membres de son groupe familial, la procédure sacrificielle. Il demande aux jinné gardiens de l'or le droit de capturer le métal, puis récite trois sourates du Coran que reprend le chœur des assistants. Il doit encore accomplir le sacrifice de fondation : celui d'un coq rouge, ou d'un bouc roux, ou d'un taureau roux — ce qui rappelle les liaisons existant entre l'or, le feu et l'apparence rouge des phénomènes. L'animal, une fois égorgé, est grillé pour être consommé de manière communielle par tous les participants. Le foie, le cœur et les poumons — ces supports d'une plus grande puissance — ne peuvent être attribués qu'au maître du sacrifice. Ensuite, on distribue des colas rouges à chacun des hommes présents, qui mâchent l'une des moitiés de la noix pour la projeter d'un souffle sur le lieu où l'animal eut la gorge tranchée, et qui consomment l'autre moitié. Après la cérémonie, le sacrificateur s'isole jusqu'au lendemain. Ainsi se révèle sa situation particulière, sa position cardinale dans le système des forces provisoirement équilibrées en faveur des hommes.

Je le disais à l'instant : une chance inattendue et la menace reparaît. Sur le placer de Doko, Ngolo parent du chef vient d'extraire une pépite pesant plus de 1000 grammes, scintillante malgré sa gangue. La nouvelle court, le travail cesse dans tous les puits, les mineurs s'agitent en criaillant — et je pense encore à ces fourmilières qu'un enfant agace avec un bâton. Consternation. Il n'y a que deux solutions : rendre la pépite à la terre ou la neutraliser. Le chef de mine consulte hâtivement le Conseil des Anciens, mais il a déjà choisi de ne pas renoncer à une si belle pièce. Il fait adopter les mesures d'urgence. Tous les hommes abandonneront le travail jusqu'au temps de la remise en ordre. La pépite, fascinante et menaçante, se trouve exposée au centre du placer ; elle crée autour d'elle un large no man's land. Ngolo erre parmi ses compagnons, rendu comme stupide par un choc si sévère. En hâte, le chef rassemble ses « polices » armés de fusils et les dispose en un inquiétant et pittoresque peloton d'exécution ; à son commandement, tous tirent en direction de la pépite pour chasser les jinné responsables d'une si dangereuse générosité. Je crois assister à l'exécution solennelle du Veau d'Or — que j'imagine à l'image de celui que nos éleveurs du Morvan ont statufié sur la grande place de Saulieu. Ngolo s'agite, se lamente : « Que le malheur est lourd d'avoir attiré la colère des maîtres de l'or ! Pitié pour les mineurs ! Que le malheur est terrifiant ! » Et je m'attends à voir ajouter, car le froid intérêt ne perd pas ses droits : « Ne nous laissez pas succomber à cette tentation. » Une dernière démarche, le sacrifice d'un jeune taureau roux, permet à la confiance de reprendre l'avantage, puis aux dioula de négocier la somptueuse trouvaille.

La police de l'exploitation lutte autant contre les dangers du surnaturel que contre les menaces que représentent les voleurs habiles. Elle veille au respect des tana, des interdits dont la violation pourrait rendre à l'or sa fuyante et terrible mobilité. Il reste rigoureusement défendu d'introduire sur le camp les graines de soumbara — le néré — les oignons, les chiens… et la potasse. La rupture des interdits, en bouleversant l'équilibre et l'accord si difficilement obtenus, ouvrirait l'ère des catastrophes. Un déchaînement d'apocalypse mêlerait le feu du ciel, la subversion de la terre et la folie des eaux.

On ne peut guère douter que la terreur, endormie mais jamais abolie, demeure à l'arrière-plan des pensées d'hommes restés démunis devant tant de richesses trompeuses. D'un travail pénible, quels profits tirent-ils ? Un groupe d'une douzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, peut extraire en moyenne durant une campagne 250 grammes de poudre d'or. Cela représente moins de 29.000 francs africains, lors de la vente faussement avantageuse aux dioula qui savent trop bien susciter l'endettement ; aussi cette somme s'amenuise-t-elle singulièrement lorsqu'on apure les comptes dressés par ces derniers. Quelques miettes restent, qui n'apportent qu'un maigre mieux-être, qui servent à fabriquer ces fragiles bijoux, boucles d'oreilles et pendentifs de cou, tous de fils tressés, dont s'ornent les femmes à la parade et dont se composent en partie les échanges matrimoniaux. Des miettes, pour un travail dangereux que les hommes assimilent d'une certaine manière au combat. Un mineur tué sous les éboulements du puits qu'il creusait, c'est un guerrier abattu pendant la bataille. Je me suis trouvé sur le placer de Doko peu de jours après un tel accident qui avait entraîné la mort d'un orpailleur étranger. Tous les mineurs se hâtèrent d'assurer le déblaiement, non afin de gagner la mort à la course mais afin d'empêcher « la fuite de l'or ». Le cadavre, dépouillé de ses souillures, fut aussitôt transporté en brousse, loin de l'exploitation. Il fut exposé sur un lit de pierres hâtivement rassemblées, puis enveloppé de branchages, recouvert d'un mince édifice de bois ramassé. Alors commença le lent défilé des mineurs, chacun d'eux disposant une pierre sur le corps et constituant un tumulus qui écrasait leur infortuné camarade pour la seconde fois. Ce rituel très ancien interdit la récitation des prières de l'islam. L'homme n'était qu'un étranger, un Toma de la forêt venu à la recherche des quelques milliers de francs qu'il ne pouvait gagner dans son pays natal. On estima le sacrifice d'un bouc roux suffisant à la remise en ordre. Et tous les mineurs reprirent en hâte leur activité souterraine.

Cette crainte permanente de la mobilité de l'or, n'est-ce pas l'expression d'une désillusion vis-à-vis d'une production fabuleuse à certains égards? On rappelle que le roi soudanais Mansa Moussa, souverain du Mali au XIVe siècle, fut si prodigue de métal rare lors de son passage au Caire, qu'il déprima le marché du change. Pour les humbles, la réalité est autre. L'or ne laisse après être passé à travers tant de bras et de cribles qu'un bien dérisoire.

Il faut se garder de juger ces conceptions comme le résultat d'une aberration collective, d'une mentalité empêtrée dans l'irrationnel. Les pratiques rituelles, seules capables de domestiquer le métal, paraissent assurer la protection autant que l'efficacité du travail. Elles garantissaient l'orpailleur contre la cupidité des féodaux et rendaient la transaction nécessaire ; jamais Mansa Moussa, à l'instant évoqué, ne songea malgré sa puissance à s'emparer des champs d'or ; il n'y vit qu'occasion de taxes « sans pareilles » et d'échanges fructueux. Les pratiques rituelles introduisaient aussi une réglementation sévère, une sorte de dirigisme, indispensable dans le cas d'une activité capable d'ébranler des économies primitives et vulnérables. Les accords établis par la tradition — et qui révèlent cette fine pratique sociologique des Africains opérant toujours en termes d'équilibre — n'ont pu résister tels quels aux bouleversements apportés par la présence européenne. Les Compagnies commerciales ont animé le marché de l'or et traité par l'intermédiaire des collecteurs dioula ; elles ont contribué indirectement à désacraliser la production et les échanges ; elles ont introduit le système spéculatif. Les vicissitudes extérieures deviennent alors plus sensibles ; elles déprécient vite l'orpaillage lorsqu'augmente la quantité des minerais exploités dans le monde à l'échelle industrielle. Ainsi cette richesse devient-elle toujours plus fuyante et plus illusoire.

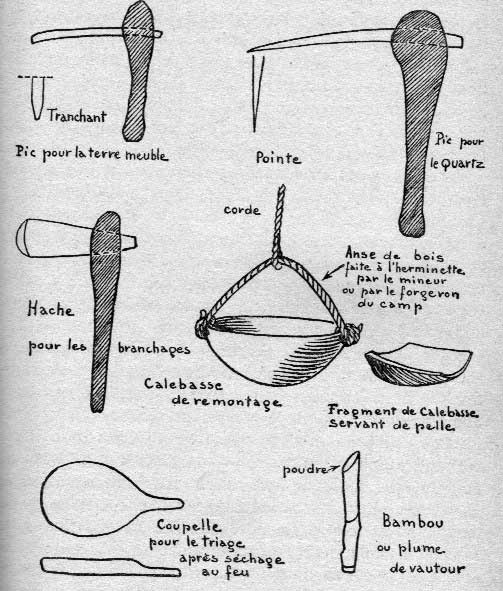

Et pourtant, les hommes continuent à poursuivre ce travail de fourmi vieux de plus de vingt siècles ! Voici la maigre rivière avec ses bordures d'alluvions. Là s'affairent les enfants, les moins courageux des orpailleurs ou les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'opérer pour leur compte en pleine terre. Au-dessus, légèrement en surplomb, se trouve la couche de conglomérat aurifère. Sous la direction du chef de l'exploitation, les hommes ont miné le sol en égrenant des puits, larges de 80 centimètres et distants de 2 à 3 mètres, au long de lignes concentriques (safa) qui cherchent à suivre le sens des filons. Les puits s'enfoncent jusqu'à plus de 10 mètres, portant sur leurs flancs les encoches qui permettent la descente des mineurs. Les hommes, recroquevillés dans des galeries qui ne dépassent guère 60 centimètres de hauteur, armés du pic pointu pour le quartz aurifère et du pic à court tranchant pour la terre meuble, éclairés par de médiocres lampes à huile, poursuivent un véritable travail de sape. Ils arrachent le sous-sol, allant à la rencontre les uns des autres, ne ménageant que de fragiles piliers (nommés : pieds, sén) pour empêcher les éboulements. Une calebasse suspendue par une corde sert à remonter la terre et les rocailles. A un rythme rapide, que soulignent les halètements du tireur, ces dernières s'entassent dans des encadrements de branchages. Aux abords se trouvent les trous emplis de l'eau qui sert au lavage et on évite leur envasement grâce à des rigoles par où s'écoulent les fines boues. Les enfants, dans un va-et-vient qui ne laisse guère de temps au jeu, colportent l'eau et les lourdes calebasses de terre à trier. Les femmes « lavent », dans la boue, le pagne souillé, et certaines portent sur le dos un nourrisson qui somnole, secoué par tous les mouvements de sa mère. Avec une infinie patience, elles font tourner entre leurs mains le récipient contenant encore terre et gravats mêlés ; elles trient ; elles donnent à leur tour de poignet une plus grande précision dès que la quantité d'éléments retenus se réduit. Elles épient le scintillement révélateur. Une rotation, puis encore une, les menus cailloux sont expulsés les uns après les autres. Il ne reste que des poussières collées à la poudre d'or. Elles les séparent après séchage à la flamme dans une mince coupelle.

Ces quelques grains vont en rejoindre d'autres dans un tube fin de bambou ou dans l'axe creux d'une plume de vautour. Ces quelques grains subiront ensuite l'épreuve de l'aimant imposée par l'acheteur. Dans une journée de travail, une femme parvient à « laver » un tiers de mètre cube ; elle récolte donc un gramme de poudre d'or — exceptionnellement deux grammes lorsqu'il s'agit de gisements à haute teneur. Si elle appartient à l'équipe de son mari, elle ne recevra aucune rémunération mais une compensation en cadeaux (bijoux, vêtements ou bétail) qui s'ajouteront à ses biens propres. Si elle n'est que la salariée d'un chef de groupe, elle recevra selon les circonstances, c'est-à-dire selon sa chance et son ardeur au travail, du septième au cinquième des « calebasses » triées. La mine associe tous les âges de l'économie et tous les âges de l'exploitation : la comptabilité fine du peseur d'or et la comptabilité grossière de la répartition par calebasses ; l'économie usuraire du dioula, qui endette et attire en contrôlant la consommation quotidienne des mineurs jusqu'à 35 pour 100 de la richesse extraite, et l'économie collective de la famille qui n'admet aucun partage ; le salariat indigène et la distribution égalitaire entre camarades ayant décidé de travailler à un même puits.

C'est une activité en grande partie créatrice d'illusions. La mobilisation de la main-d'oeuvre sur les mines intervient au détriment des travaux agricoles, des travaux d'entretien des villages. Le nombre des hommes disponibles permet le maintien de cette course à la poussière d'or et l'acceptation des bas revenus. Une constellation d'activités s'est organisée à partir de l'orpaillage ; une société et un genre de vie particuliers se sont également construits sur la base de cette « industrie » qui donna au Soudan son ancien prestige. Tout cela se refuse à disparaître, et les mineurs se tournent plus vers le passé qu'ils ne se préparent à des tâches modernes. Ils paient cette fidélité par une exploitation toujours plus lourde. Ils peuvent cependant rester fiers d'avoir « tenu » là où les entreprises européennes échouèrent, depuis la première décennie du siècle jusqu'à ces dernières années. En 1946, la Société Falémé-Gambie, par le dragage du Tinkisso et en employant des techniques exigeant la présence de sept Européens, récoltait 2 kilos d'or alors que la campagne d'orpaillage en extrayait plus de 500.

Une tradition survit en ce carrefour soudanais ouvert enfants, les moins courageux des orpailleurs ou les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'opérer pour leur compte en pleine terre. Au-dessus, légèrement en surplomb, se trouve la couche de conglomérat aurifère. Sous la direction du chef de l'exploitation, les hommes ont miné le sol en égrenant des puits, larges de 80 centimètres et distants de 2 à 3 mètres, au long de lignes concentriques (safa) qui cherchent à suivre le sens des filons. Les puits s'enfoncent jusqu'à plus de 10 mètres, portant sur leurs flancs les encoches qui permettent la descente des mineurs. Les hommes, recroquevillés dans des galeries qui ne dépassent guère 60 centimètres de hauteur, armés du pic pointu pour le quartz aurifère et du pic à court tranchant pour la terre meuble, éclairés par de médiocres lampes à huile, poursuivent un véritable travail de sape. Ils arrachent le sous-sol, allant à la rencontre les uns des autres, ne ménageant que de fragiles piliers (nommés : pieds, sén) pour empêcher les éboulements. Une calebasse suspendue par une corde sert à remonter la terre et les rocailles. A un rythme rapide, que soulignent les halètements du tireur, ces dernières s'entassent dans des encadrements de branchages. Aux abords se trouvent les trous emplis de l'eau qui sert au lavage et on évite leur envasement grâce à des rigoles par où s'écoulent les fines boues. Les enfants, dans un va-et-vient qui ne laisse guère de temps au jeu, colportent l'eau et les lourdes calebasses de terre à trier. Les femmes « lavent », dans la boue, le pagne souillé, et certaines portent sur le dos un nourrisson qui somnole, secoué par tous les mouvements de sa mère. Avec une infinie patience, elles font tourner entre leurs mains le récipient contenant encore terre et gravats mêlés ; elles trient ; elles donnent à leur tour de poignet une plus grande précision dès que la quantité d'éléments retenus se réduit. Elles épient le scintillement révélateur. Une rotation, puis encore une, les menus cailloux sont expulsés les uns après les autres. Il ne reste que des poussières collées à la poudre d'or. Elles les séparent après séchage à la flamme dans une mince coupelle.

Ces quelques grains vont en rejoindre d'autres dans un tube fin de bambou ou dans l'axe creux d'une plume de vautour. Ces quelques grains subiront ensuite l'épreuve de l'aimant imposée par l'acheteur. Dans une journée de travail, une femme parvient à « laver » un tiers de mètre cube ; elle récolte donc un gramme de poudre d'or — exceptionnellement deux grammes lorsqu'il s'agit de gisements à haute teneur. Si elle appartient à l'équipe de son mari, elle ne recevra aucune rémunération mais une compensation en cadeaux (bijoux, vêtements ou bétail) qui s'ajouteront à ses biens propres. Si elle n'est que la salariée d'un chef de groupe, elle recevra selon les circonstances, c'est-à-dire selon sa chance et son ardeur au travail, du septième au cinquième des « calebasses » triées. La mine associe tous les âges de l'économie et tous les âges de l'exploitation : la comptabilité fine du peseur d'or et la comptabilité grossière de la répartition par calebasses ; l'économie usuraire du dioula, qui endette et attire en contrôlant la consommation quotidienne des mineurs jusqu'à 35 pour 100 de la richesse extraite, et l'économie collective de la famille qui n'admet aucun partage ; le salariat indigène et la distribution égalitaire entre camarades ayant décidé de travailler à un même puits.

C'est une activité en grande partie créatrice d'illusions. La mobilisation de la main-d'oeuvre sur les mines intervient au détriment des travaux agricoles, des travaux d'entretien des villages. Le nombre des hommes disponibles permet le maintien de cette course à la poussière d'or et l'acceptation des bas revenus. Une constellation d'activités s'est organisée à partir de l'orpaillage ; une société et un genre de vie particuliers se sont également construits sur la base de cette « industrie » qui donna au Soudan son ancien prestige. Tout cela se refuse à disparaître, et les mineurs se tournent plus vers le passé qu'ils ne se préparent à des tâches modernes. Ils paient cette fidélité par une exploitation toujours plus lourde. Ils peuvent cependant rester fiers d'avoir « tenu » là où les entreprises européennes échouèrent, depuis la première décennie du siècle jusqu'à ces dernières années. En 1946, la Société Falémé-Gambie, par le dragage du Tinkisso et en employant des techniques exigeant la présence de sept Européens, récoltait 2 kilos d'or alors que la campagne d'orpaillage en extrayait plus de 500.