Paris. Librairie Plon. 1957. 313 p.

Une civilisation s'apprend dès les premiers jours. De véritables montages psychologiques se font tout au long de l'enfance et c'est par eux que se construisent les comportements communs, que s'affirme la relative permanence des sociétés. « Qui ne voit, souligne déjà Montaigne, qu'en un État tout dépend de cette éducation et nourriture? » Psychologues et pédagogues ont repris cette vieille vérité. C'est cependant avec les travaux de l'ethnologie américaine, en particulier ceux de Margaret Mead, que se précise la méthode permettant d'observer comment la personnalité s'organise dans le contexte d'une culture. Les audaces ont tôt semblé permises dans ce domaine nouveau et prometteur de résultats spectaculaires. Nous savons ce que parfois elles ont donné. L'Anglais G. Gorer va jusqu'à déduire le caractère national russe de la manière dont on lange les bébés dans ce pays ; il affirme, apparemment sans un clin dœil, que l'emmaillotage très serré des enfants conditionne l'attitude des adultes vis-à-vis de l'autorité. Je ne suivrai pas cet exemple : le port du jeune noir, collé au dos de sa mère dans un pagne qui l'enserre, ne détermine pas les réactions à la dépendance ni, en particulier, le nationalisme africain !

Cependant, bien qu'avec prudence, je crois nécessaire de tirer une leçon de ces exemples. L'ethnologue se trouve, d'une certaine manière, dans la situation de l'enfant par rapport à la culture qu'il entreprend d'étudier. Il a tout à apprendre pour mieux saisir, de l'intérieur, comment cette dernière fonctionne ; il doit passer par tous les degrés de l'initiation. Aussi découvre-t-il beaucoup en suivant les démarches par lesquelles son homologue, l'enfant, assimile les consignes ou les enseignements qu'on lui impose et s'inscrit progressivement dans la société. Il ne s'agit certes pas d'un « jeu » qui consisterait à retrouver toutes les émotions et réactions de l'enfant, depuis le moment où la mère le campe pour la première fois sur ses reins'jusqu'au moment où l'initiation en fait un adolescent agrégé à la communauté des hommes. Il suffit de parcourir toutes ces étapes, en un temps raccourci, par l'observation des différentes couches de la population enfantine. L'ethnologue peut alors reconstituer, à la faveur d'un véritable effet d'accélération, tout le film de l'enfance indigène. Il entre par la bonne porte dans cette société qui lui semblait, aux premiers jours de son enquête, difficile à forcer.

Ma première recherche se conforma, d'une manière presque instinctive, à ces exigences. J'avais choisi d'étudier la civilisation des Lébou, petit peuple de pêcheurs établi aux environs et au sud de Dakar, dans une région où l'océan mord sur une bande de palmeraies sablonneuses. Ces deux éléments du paysage, qui conditionnent le dualisme des activités humaines, constituent le décor d'une histoire originale. Soucieuse de maintenir ses particularités bien que voisine de la capitale, foyer contagieux de modernisme, cette société sénégalaise demeure fière de son passé. A la fin du XVIIIe siècle, elle édifia une République opposée aux féodalités environnantes. Un tel champ d'étude séduit l'éthnologue par sa netteté, ses limites restreintes et la diversité des forces qui s'y expriment. Je devais vite déchanter. La résistance aux indiscrétions d'un enquêteur étranger, dont les buts se laissent mal comprendre, me paralysa quelque temps. Les villageois lébou avaient bien des motifs de suspicion spontanée : ma situation hors de l'Islam ; ma participation présumée à l'appareil administratif ; enfin, le caractère insolite de ma démarche aux yeux de gens habitués surtout aux visites officielles ou à celle de militaires venus des camps voisins pour chercher des filles. Je me serais heurté à une inertie complète, à cette fausse innocence souriante que l'Africain sait parfaitement jouer, s'il n'y avait eu les enfants et les jeunes gens.

Les uns et les autres se laissèrent attirer. J'attisais leur curiosité. Je leur donnais le spectacle de mon installation et de mes usages. Par un retournement ironique de la situation, je devenais objet « exotique » devant des dizaines d'ethnographes amateurs.

Mais il y avait bien davantage et tout d'abord l'attrait de la richesse qu'on me supposait, des dons que chacun de ces observateurs attendait de moi. Mon équipement pourtant modeste, mes repas, mes vêtements, je les voyais avec un œil nouveau à travers tant d'envie. Il faut avoir été ainsi un centre de convoitise, devant la foule des démunis, pour savoir à quel degré la plus banale de nos commodités peut devenir détestable. Je découvrais, cette scène devant se répéter en tous lieux de mes enquêtes, quel supplice de Tantale l'Europe avait imposé à des foules africaines devenues avides de ses biens. Toutes les explications savantes ou ingénieuses, y compris celles qui font du don un créateur de relations cordiales, ne changeront rien à cet état de choses. Cependant, parmi les préoccupations de mes observateurs, il y en avait une fort vive. J'étais, aux yeux de jeunes gens inquiets de l'avenir des villages, et surtout de leur propre avenir, une image de l'homme « moderne ». Chacun souhaitait m'interroger pour juger si cette marche au modernisme, qui provoquait l'opposition des aînés, valait vraiment la peine. D'emblée, ma présence établissait des relations complexes. Je devais plus obéir à ces dernières qu'à mes plans pour réussir dans ma recherche. L'objectivité chère au technicien de laboratoire se pulvérisait sous le poids de telles contraintes.

Un accident mineur, et voilà une voie nouvelle qui s'ouvre devant la curiosité avide de l'ethnologue. Deux jeunes informateurs rivalisent de zèle, engagent une controverse à propos d'un renseignement concernant la « classe d'âge » à laquelle ils appartiennent, en arrivent à la dispute et aux injures.

— Par le sexe de ta mère ! dit l'un.

— Je fornique ta mère ! réplique l'autre,

Et les coups commencent à tomber.

Cette explosion, cette gravité des injures me surprennent. Dans une série d'observations rassemblées au début du XIXe siècle, le baron Roger, parti d'un même étonnement, propose des remarques qui font écho à mes questions :

« Parmi les sentiments naturels que ces gens conservent fidèlement, il faut distinguer le respect, la soumission, la tendresse qu'ils montrent toujours pour leurs mères… La plus grande injure qu'on puisse dire est le trop fameux : sahr sa ndeï (par les parties génitales de ta mère). Ce jurement a souvent été lavé dans le sang. »

Ainsi, un événement en apparence sans importance me conduisait à examiner l'image que se construit de la mère le jeune enfant lébou, l'image que l'homme a de la femme.

Avec sa mère, et dans la compagnie intime des femmes, le garçon passe une grande partie de son enfance, bien plus longue que la durée requise par la simple dépendance biologique. Il prend ses repas avec celles-ci, acquiert d'elles les disciplines fondamentales et les attitudes communes. Il les aide par de menues besognes qui constituent déjà un dressage au travail. Il accède, en curieux, aux rituels que le conservatisme féminin a maintenus, mais qui restent interdits au regard des hommes. Il participe aux petits secrets et aux commérages qui circulent dans les « carrés » où se répartissent les habitations. Pendant six ou sept années, le pagne des femmes domine l'horizon du jeune lébou ; celui-ci se trouve d'abord limité aux aspects féminins de la société — il y gagne en tendresse et se compose une image idéalisée de la femme. L'enfant, choyé, à l'indignation des peuples voisins qui ne voient là que faiblesse, sera un homme réservé vis-à-vis des jeunes filles, même dans ses invites les plus pressantes.

N'édifions pas d'utopies ni de monuments à l'éloge d'une étonnante pureté de mœurs ; le voisinage des centres urbains, Dakar et Rufisque, a fini par altérer cette réserve autrefois commune. Dans les ruelles, la nuit tombée, quelques filles maladroitement fardées attirent les jeunes hommes pour en obtenir un peu d'argent. Elles jouent des attraits de l'amour exotique, des jeux appris de militaires européens venus jusqu'au village, à défaut d'autres proies. On les raille et les méprise, non pour leur liberté dans le geste amoureux mais pour le commerce qu'elles font de cette liberté. Des chansons se moquent d'elles et les enfants les répètent en guise d'amusement :

« Labu Ngar, Fall Ndyay, ils sont là.

Labu Ngar, Fall Ndyay, ils sont là.

Pendant la nuit, tu gagnes des centaines de francs.

Pendant le jour, tu gagnes mille francs encore.

C'est trop à dépenser ! C'est trop te dépenser ! »

On ne saurait douter de la dégradation des mœurs, même lorsque les préoccupations rituelles y mettent un frein efficace. Les danses de provocation sexuelle, connues sous le nom de grimbé, se dépouillent en grande partie des intentions anciennes, qui les associaient aux techniques de fécondité, pour exalter les aspects érotiques. Cette chorégraphie insiste sur les mouvements qui simulent l'acte sexuel, sur le geste de découvrir le sexe, qu'accompagnent des chants au sens non équivoque. Si l'évolution se poursuit, l'entreprise n'aboutira plus qu'à un spectacle osé propre à confondre les commerçants « civilisés » de l'érotisme au théâtre. Garçons et filles se mêlent à ces danses, s'amusent à des pantomines et plaisanteries dont rient les adultes. Cet érotisme de la place publique a, sans aucun doute, porté atteinte au prestige de la femme et situé la sexualité dans un contexte inhabituel.

L'enfant ne découvre pas le geste de l'accouplement à l'occasion d'une sorte d'accident répondant à sa curiosité. Très tôt, il reste témoin des visites que le père rend à chacune des épouses ; il ne s'en étonne guère, bien qu'une jalousie sous-jacente minimise encore la faible influence que la tradition concède au géniteur sur sa descendance. Il conservera, jusqu'au moment de l'initiation, une déconcertante liberté de propos et de gesticulation. La multitude des injures à caractère sexuel, que se lancent les garçons au cours des querelles, en donne la plus frappante illusuation. Ainsi, jusqu'à la huitième ou neuvième année la sexualité de l'enfant ne rencontre-t-elle guère de contraintes ; elle ne fera que s'exaspérer lors de la puberté pour être aussitôt domestiquée par les épreuves de la circoncision. Naguère, cette liberté excluait cependant toute obsession érotique et toute obscénité ostentatoire ; elle ne se pervertit que dans la mesure où les relations amoureuses se sont dégradées sous l'action des influences extérieures.

Une telle liberté, incontestée pendant toute la période où la sexualité ne se fixe pas, contraste avec la réserve des jeunes gens « initiés ». Pour ces derniers, le fait de la circoncision, s'il permet d'accéder à la femme, impose en même temps une discipline rigoureuse. Le vêtement, les gestes et les propos peuvent alors être jugés en fonction du critère de décence ; ce qui ne manque pas de se faire à la vive honte du coupable. Les relations entre garçons et filles, hommes et femmes, obéissent en public à un formalisme contre lequel nul ne saurait s'insurger. Les allusions de caractère sexuel sont absolument interdites devant un groupe où se trouvent des femmes, à plus forte raison les invites qui ne s'expriment d'ailleurs que par des signes conventionnels. Les fiancés eux-mêmes sont publiquement contraints à des attitudes codifiées et se donnent rendez-vous en employant des formules à sens dérobé. La spontanéité reste à tout moment contenue. Un jeune homme ne peut, quelle que soit la violence de ses sentiments, révéler à une jeune fille son inclination. Ce serait là grossièreté ; aussi un émissaire se charge-t-il d'aller réciter les quelques phrases stéréotypées de la déclaration :

« Tu es la femme que j'ai choisie. Je t'aime. Et l'amour ne tue pas ! Nous aurions des enfants, nous serions père et mère. J'aurais de l'orgueil comme un maître. Aujourd'hui, je te dis que je t'aime. Si tu m'aimes, dis-le-moi à ton tour. »

La formule de saint Jérôme, reprise par Montaigne — « l'amour ne connaît pas l'ordre » — n'a point de portée universelle. Il n'est guère de peuple noir, vivant selon la tradition, où ne se manifeste cette succession de la licence apparente et de la sévère contrainte. Même dans les sociétés jugées « anarchiques » par les premiers observateurs, comme celle des Fang gabonais selon la présentation qu'en a faite le Dr Cureau, dans son étude consacrée aux « populations primitives » de l'Afrique Centrale, j'ai eu l'occasion de constater combien à la liberté des jeunes gens, iniités à « fêter la jeunesse », succédait la rigueur des relations régissant le couple. Le proverbe fang affirme : « La femme est un épi de mais sec, quiconque a des dents y mord »; il s'agit là d'un encouragement d'une facilité menteuse et qu'il convient de ne pas écouter sans prudence.

La femme adultère n'est plus guère, aujourd'hui, que raillée et « corrigée ». Les Lébou la désignent en public par l'expression de ndyaro kat, « femme qui va prendre les hommes. » Mais il n'en allait pas de même à l'époque où la tradition pesait de tout son poids. Les Lébou réagissaient alors collectivement. Les Fang y ajoutaient la violence. Toute une gradation de châtiments physiques entrait en vigueur : l'exposition de la femme coupable, nue, devant l'assemblée des villageois; le supplice consistant à l'attacher contre un arbre où résidait une fourmilière ; ou, plus grave, l'ablation du clitoris ouvrant une plaie dont on avivait la douleur avec du piment broyé. L'affaire, fort sérieuse, provoquait des conflits entre clans. Et l'on imagine mal qu'un conteur doué ait pu alors, sur le thème de la femme volage, concevoir une œuvre digne d'un Feydeau de village. C'est maintenant moins invraisemblable, tant les mœurs ont changé et tant notre civilisation « aphrodisienne » a imposé sa marque.

Prenons garde de ne voir en ces châtiments que rigueur sauvage, de porter au crédit de notre influence un adoucissement de la peine. En ces sociétés africaines, les relations que crée le mariage obéissent à des impératifs qui restent moins d'ordre moral que d'ordre social ; ils n'en sont que plus intolérants, car le désordre est plus grand ou plus apparent lorsqu'il affecte la vie du groupe entier que lorsqu'il concerne surtout le couple. Cela tient à la situation même de la femme dans des sociétés où les rapports entre individus sont plus directs que dans nos pays d'Europe. Les relations n'y sont pas aussi médiatisées par les choses, puisque les techniques de production restent élémentaires. Ici, la circulation des êtres, plus que celle des biens, compose le tissu des rapports humains. En ce sens, le rôle de femme, inscrite dans un système simple ou complexe anges matrimoniaux, paraît fondamental ainsi que l'a montré C. Lévi-Strauss dans un ouvrage devenu classique. On comprend qu'entrée dans le système, la femme demeure étroitement soumise aux règles qui le régissent, quel que soit le degré de liberté amoureuse dont elle disposait jusqu'alors. L'adultère, inévitablement, provoque plus qu'un désordre des sentiments, une « affaire d'État ».

Revenons à nos deux exemples, Il n'y a pas seulement, chez les Lébou, cet intime et affectueux commerce entre la mère et l'enfant. La mère donne la parenté fondamentale : celle dont on dit que « c'est le lait qui fait la parenté» ; elle inscrit son enfant, d'une manière immédiate, dans un segment social primordial : le groupement des individus issus d'une même lignée maternelle. Elle impose à ses descendants l'homme avec lequel ils entretiendront les relations les plus intenses, sur le plan de l'affectivité comme sur celui de la vie quotidienne : l'oncle maternel. Celui-ci, en effet, contrôle l'enfant et le protège, au besoin contre les mauvais traitements du père. Auprès de cet oncle, le garçon d'une dizaine d'années va prendre ses repas en attendant de s'établir là définitivement sitôt achevée la retraite de circoncision. C'est de l'un à l'autre de ces deux parents, si proches et étroitement liés, que circulent les biens et le pouvoir. Mais la femme lébou est encore davantage : un chaînon entre les deux groupes claniques alliés par son mariage. Elle apparaît comme l'un des éléments permettant de maintenir la structure sociale — aussi la tradition a-t-elle orienté son choix, au besoin contre son affection — et comme un instrument de la politique des clans. Dans un tel contexte, la liberté du cœur et du corps doit nécessairement s'évanouir.

Les Fang du Gabon, déjà évoqués au service de cette argumentation, présentent un cas moins déroutant pour un esprit occidental, mais apportent un enseignement analogue. Leur société accorde la place prépondérante au père et à la lignée paternelle ; ceci ne change pourtant rien à la situation de la femme. Cette dernière intervient évidemment en tant qu'agent de production et de reproduction, et par là même elle établit les assises de la puissance et du prestige, mais elle apparaît tout autant comme un instrument d'alliance et de pacification. C'est à partir d'elle que se tisse le réseau des relations cordiales et coopératives entre clans, tellement importantes dans le cas d'une société comme celle-ci, où le pouvoir reste diffus. Son mariage exige la réception d'une dot, apportée par son futur mari, aussitôt récupérée par son frère le plus âgé qui l'utilise afin de prendre femme à son tour; si bien qu'un double mouvement de femmes et de dots renforce ou étend le champ des alliances. Ainsi, une ambiguïté fondamentale fait-elle de la femme l'élément le plus contraint — ce qui l'incite à dire selon le proverbe : « Je ne suis rien devant un homme, je suis aussi stupide qu'une poule » — et l'élément auquel on demande le plus. Là encore la liberté s'estompe sans possibilité d'appel.

Dans des civilisations où la planification sociale intervient avec une telle netteté, une telle nécessité, un relâchement du contrôle et des mœurs a un retentissement dont nous soupçonnons mal l'ampleur. Nous pensons que l'adultère compromet, en nos sociétés, l'existence normale d'un groupement familial ; il fait plus ici puisqu'il déchire le tissu social. Ce n'est plus une affaire de morale ou de puritanisme ; un type même de civilisation est en cause. L'obéissance aux mouvements du cœur, le romantisme de l'infidélité, les complications du jeu amoureux sont autant de raffinements réservés aux sociétés qui ont des assises matérielles assez résistantes pour en supporter les conséquences. Ailleurs, il ne peut guère s'agir que du fait du prince, d'un luxe exceptionnel.

L'émincipation de la femme africaine qui entraîne la prise en considération de sa vie affective et fait affirmer, aux vieux censeurs, « qu'elle a gagné la mauvaise tête »; la versatilité des rapports entre sexes, l'affirmation de la « sexualité libidineuse », selon l'expression du sociologue Roger Bastide, au détriment de la « sexualité socialisée », ce sont autant de révolutions dans les mœurs que la société ne peut absorber sans secousses graves. Et le mal reste d'autant plus accusé que les cadres moraux se sont dégradés, sans qu'un suffisant mouvement de reconstruction ait pu intervenir.

Il faut bien entendre que les causes de bouleversement, dans les relations entre hommes et femmes, sont complexes, souvent indirectes. On ne peut nier l'influence contagieuse de nos mœurs. Notre civilisation frappe un regard totalement étranger par l'importance qu'elle accorde à l'érotisme, par les activités et les commerces que ce dernier provoque. J'ai encore présentes à l'esprit les réflexions étonnées d'un de mes amis noirs, l'essayiste Alioune Diop, surpris à chacun de ses retours en Europe par l'érotisme diffus qu'il y retrouvait. La publicité excite par la représentation de la femme à Londres autant qu'à Paris, et je me rappelle avoir remarqué au cours des années passées une affiche, vantant quelque sous-vêtement féminin, qui ne craignait pas de recourir à l'image d'un mannequin, déconcertant sosie de la reine Élisabeth. Pensons encore à la manière dont s'exhibe la prostitution, aux femmes « en vitrine » des quartiers réservés d'Amsterdam, ou à ces défoulements collectifs que le puritanisme nord-américain tolère sous la forme des spectacles de « strip-tease ». L'impérialisme d'Éros a plus de succès en nos sociétés que chez les Coniagui nus de la Guinée. Cette ambiance, pour reprendre un mot à la mode et aux résonances incertaines, nous l'avons exportée tout autant que nos machines, nos codes et notre monothéisme.

Mais on constate, en outre, toute une série d'effets indirects. D'abord intervient l'effacement, plus ou moins marqué, des vieux rituels d'initiation. Chez les Lébou, les pratiques à la circoncision s'estompent sous l'influence d'un Islam plus rigoureux et de nos modes d'éducation. L'opération s'effectue parfois dans un dispensaire, durant les premiers mois de l'existence du jeune garçon. Les incidences restent faciles à prévoir. La circoncision ritualisée donnait, à un moment précis, accès à la vie sexuelle normale ; elle entraînait des contraintes qui domestiquaient la puissance du jeune mâle alors intégré au groupe des hommes. Les cérémonies exaltaient la plénitude nouvellement acquise comme le manifestent les chants de circonstance :

« C'est moi, je frappe le lion avec ma main! »

Ou bien ce passage plus révélateur quant à la sexualité :

« Taureau, voici la génisse de l'abri des circoncis,

« C'est toi qui terrasses la génisse de l'abri des circoncis. »

Dans le même temps, les obligations imposées canalisaient cette force et la mettaient au service de la société entière. Ajoutons encore que la retraite d'initiation apportait des règles rigoureuses et un enseignement, véritable instruction civique, glorifiant l'histoire et les caractères spécifiques du peuple lébou. C'est l'ensemble de ces effets positifs qui tombe, à mesure que le rituel se dégrade. Il tend à se créer de manière continue un état de disponibilité pour l'individu et de vide au cœur des institutions, car nulle règle de remplacement n'est encore en vigueur. Une telle dégradation, renforcée par l'action du christianisme missionnaire, a déjà progressé en Afrique Centrale — comme j'ai pu l'observer au Gabon et dans le sud du Cameroun. Je n'ai nullement l'intention de défendre le conservatisme nègre, mais de montrer les dangers, pour des sociétés où intervenait un incontestable « dirigisme » primitif, de cet affaissement des cadres anciens ; il n'apporte pour l'instant qu'une illusoire libération des individus.

Ces remarques nous éloignent de notre propos. D'autres causes contribuent au bouleversement des rapports entre hommes et femmes. La plus grande facilité des communications permet une vie de relations plus intense et limite l'efficacité du contrôle : les marchés, les fêtes de groupements voisins, l'ouverture des villages aux « étrangers » de passage apparaissent comme autant de prétextes à l'infidélité. Les hommes se plaignent, non sans exagération, que les femmes n'offrent guère de résistance aux sollicitations dont elles sont l'objet ; ils commencent à regretter les anciennes rigueurs. Toutes les forces qui ont séparé l'individu de son contexte traditionnel, qu'il s'agisse de la coupure physique qu'impose l'émigration vers les lieux du travail salarié ou de la coupure « culturelle » qu'impliquent les influences modernes, ont d'abord contribué à la rupture des équilibres fondamentaux.

Dans l'ancien contexte social, les relations entre un homme et une femme se réglaient toujours par l'intermédiaire des groupes au sein desquels chacun d'eux s'inscrivait. Il n'existait guère cette rencontre directe à laquelle poussent les inclinations et les affinités physiques — ces « appétits » qui, selon l'expression de Montaigne, « tiennent au corps et à l'âme ». Dans le village lébou, ce sont les « sociétés d'âge », associations rassemblant tous les garçons ou filles ayant approximativement le même âge, qui établissaient les premiers ajustements entre sexes. Chaque année, vers la fin de la saison sèche, une réunion mixte permettait de former des couples pour lesquels une sorte de jeu, qui ne restait pas toujours platonique, constituait un aprentissage des relations de coopération prévalant entre hommes et femmes.

Par la suite, venu l'âge du mariage, les considérations tenant à la situation clanique, à la position dans les groupements familiaux et au statut de ceux-ci dominaient les possibilités de choix. A tel point qu'un romancier d'origine lébou, Abdoulaye Sadji, souligne combien le mariage traditionnel avait un caractère « d'héroïsme et de sacrifice », « très différent d'une vraie réjouissance. » On ne tolérait ni spontanéité dans le choix, ni improvisation dans les règles d'existence commune que se donne le couple. Aussi, lorsque l'efficacité des liens sociaux se relâche, lorsque la famille restreinte tend à trouver plus d'autonomie, lorsque les éléments du couple doivent établir leurs rapports de manière plus libre et plus improvisée, de multiples incertitudes ou impossibilités surgissent. Il reste difficile d'aménager des rapports qui n'obéissent plus aux contraintes rigoureuses de la tradition, mais laissent au contraire la possibilité de faire prévaloir les exigences personnelles sur celles de la communauté.

D'une certaine manière, le mariage associé à un système précis de répartition des femmes est, dans la société traditionnelle, un phénomène économique ; il entraîne une circulation et une consommation de richesses, un échange de services suscitant une coopération étendue. Mais cette situation s'est transformée sous l'influence de l'économie nionétaire, si bien qu'un déséquilibre s'est créé entre une conception du mariage qui obéit encore à des modèles anciens et une activité économique devenue totalement étrangère à ces derniers. On saisira aisément le décalage. La dot traditionnelle se composait d'objets symboliques et de signes monétaires régissant exclusivement les échanges matrimoniaux ; la rareté des uns et des autres, comme le contrôle strict exercé sur le circuit des échanges, permettaient au système de fonctionner sans trop de heurts. Tout est faussé dès l'instant où la monnaie moderne intervient dans la composition des dots et où le souci de profit, de spéculation, fait son apparition.

Nous commençons seulement à évaluer combien l'esprit mercantile, et les règles de notre économie, ont pu dégrader les relations personnelles dans des sociétés nullement préparées à les recevoir. La dot apportée en compensation change de sens dans le contexte nouveau : elle varie de taux comme les prix et permet de véritables marchandages. Il en va de même des « cadeaux » exigés entre alliés, des festivités accompagnant les cérémonies du mariage et qui peuvent constituer un second « barrage économique » pour les hommes jeunes des familles les moins aisées. Là où existait une répartition, que l'on pourrait dire « planifiée », des femmes et des alliances, apparaît maintenant une compétition où seule joue la richesse.

En 1946, chez les Lébou, cette dernière agissait avec une intensité suffisante pour que des hommes âgés de vingt-cinq à trente ans soient encore des célibataires, aigris par l'impossibilité où ils se trouvaient de réunir les sommes nécessaires au mariage. A quelle triste caricature de nos mercuriales s'était soumis ce peuple pourtant fier ! De véritables cours — une compensation monétaire de quelques milliers de francs pour une femme divorcée, plus élevée pour une veuve, atteignant et dépassant souvent la dizaine de milliers de francs dans le cas d'une jeune fille — s'étaient substitués aux anciennes estimations, respectueuses de la tradition, certes, mais aussi de la personne moins ignorée qu'elle ne l'est aujourd'hui par cette comptabilité matrimoniale. A ces exigences s'ajoute la charge des festivités : certain mariage, dans la banlieue de Dakar, coûta plus de cent mille francs, à cette même époque ; ce qui révèle la force avec laquelle intervient la capacité à capitaliser. Il ne suffit plus de railler les vieux riches accapareurs de femmes jeunes, belles et convoitées :

« Ne les mettez pas ensemble,

Cheveux gris et seins fermes,

Ce n'est pas joli,

Ne les mettez pas ensemble. »

Cette compensation par moquerie ne satisfait guère aujourd'hui. Les jeunes Lébou, ceux de Dakar notamment, ont tenté d'organiser leur protestation sous la forme d'un combat pour obtenir un « pacte matrimonial » — une réglementation moderne où ne s'affirme plus aussi brutalement la contrainte de la richesse. Encore les Lébou ont-ils les cadres que l'Islam a surimposés par delà leurs traditions bouleversées. La situation semble plus grave dans les régions où le christianisme s'est diffusé, suffisamment pour porter atteinte aux anciennes réglementations mais trop en surface pour imposer son propre système de valeurs. Le phénomène paraît d'autant plus accusé que les aires de christianisation coïncident souvent avec celles du plus grand développement économique. Tel est le cas de l'Afrique Centrale. Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, dévouée à la cause de la femme africaine, se scandalise des trafics au mariage qu'elle observe, en 1951, dans plusieurs régions du Cameroun. Elle évoque avec une horreur fascinée l'énumérafion du compte des dots principales : « L'une atteignait 500 000 francs, 10 boeufs, une caisse d'apéritifs ; une autre, 100 000 francs, un camion neuf, 2 bœufs, 20 cabris; une troisième, dans un village, 200 000 francs, 2 bœufs, 10 moutons, 5 porcs, des costumes, des ustensiles de cuisine, des caisses de boisson. » Il ne s'agit pas là d'un fait commun dans le peuple, mais ces exemples précisent quelles marges d'intérêt se réservent certains « donneurs de femmes ».

J'ai noté, à peu près aux mêmes dates, dans cette région camerounaise où les cacaoyères dominent toute activité, le caractère fréquent des dots avoisinant 100 000 francs. Le Gabon, à un niveau moins spectaculaire en raison de sa relative pauvreté, révèle des mouvements comparables. Partout, le circuit monétaire tend à régler la circulation des femmes ; tous deux s'accélèrent à un même rythme ; tous deux donnent prise à la spéculation. Il est aisé de pousser au divorce pour jouer sur la hausse des dots, d'inciter à l'adultère pour recueillir ensuite la compensation prévue; ainsi, la femine se trouve-t-elle « placée » selon les hasards de l'inflation ou abaissée au rôle de prostituée à domicile. Il est tentant d'anticiper sur l'avenir en mariant des fillettes qui permettront pendant plusieurs années, jusqu'au moment où elles auront l'âge de rejoindre leur mari, le chantage aux cadeaux. Nous ne pouvons douter de la puissance des motifs économiques sousjacents. A défaut de démonstration plus poussée, j'apporterai cet exemple : un planteur aisé, nanti de femmes encore jeunes, a attiré quelques célibataires autour de son habitation ; il ne manque pas d'être compréhensif, ses femmes connaissent des amours plus à leur convenance et il dispose d'une main-d'œuvre qui, comme le dit notre vieux refrain, « ne lui coûte guère. »

Tout ceci ne va pas sans heurts graves. Les femmes s'insurgent — ou s'adaptent trop bien, à tel point que certaines d'entre elles, dans les régions où existent des camps de travailleurs, achètent leur liberté pour rester seules maîtresses de leurs profits. Ceci ajoute à l'indignation d'un administrateur qui précisait, dans l'un de ses rapports annuels au gouverneur, que « les hommes vivent des femmes et les femmes de leur corps ». Chez les jeunes gens, le souci de briser les solides obstacles au mariage peut prendre un caractère obsessionnel. Cette réaction ne paraît pas déterminée par l'épreuve d'une frustration sexuelle, le relâchement des mœurs et le mercantilisme amoureux suscitant maintes opportunités, mais plutôt par une menace en fait de prestige. Ce qui importe, en effet, dans les sociétés noires, et bien au delà de cet ensemble camerounais-gabonais évoqué à l'instant, c'est la capacité de fécondité que donne la femme légalement acquise. Elle seule permet à l'homme de se manifester en tant que géniteur — en qualité de ésa, créateur de lignée, selon la terminologie des Fang — et par conséquent d'accéder à un statut social, plus complet, condition d'une plus grande influence.

|

|

L'homme africain peut redouter, dans la situation actuelle, non pas de voir toujours s'éloigner le moment où il accédera sexuellement à la femme, mais toujours reculer le moment où il créera sa descendance. Un jeune Fang gabonais, que je rencontrai dans les environs d'Oyem, tenait avec minutie le journal de ses inquiétudes : on pouvait y lire sa volonté sans repos de s'assurer une postérité avant de disparaître. Il paraissait une réelle angoisse à travers ce cahier aux réflexions toutes fixées sur le même thème : « Je chercherai les moyens de ne plus vivre sans que je laisse un enfant… je ferai ce qu'il faut pour épouser une femme qui donne des enfants… » Cette litanie obsédante se répétait au longdes pages.

Ainsi, Daniel Ngéma Ondo, éduqué et christianisé, en arrive à souhaiter qu'une magie efficace résolve d'un coup son problème. Il interroge ses rêves. Il y trouve des recettes : « Le diable me conseille trois herbes pour une femme stérile, afin qu'elle enfante… » Il a centré toute son existence sur une seule question. Comment accéder légalement à une femme capable d'apporter une descendance ? En fait, comment accéder à l'existence sociale dans toute sa plénitude.

Des cas tels que celui-ci montrent combien l'enfant se trouve, plus que nous n'aurions tendance à le croire, au cœur des sociétés africaines. L'ouvrage de Camara Laye, justement intitulé l'Enfant noir, nous apporte plus que des images de douceur exotique ; il livre un reflet de cette réalité. Nous restons volontiers dupes de notre savoir pédagogique, de nos techniques et de nos comportements envers l'enfant ; nous les exportons, comme nos croyances, avec cette droite certitude qui nous a conduits à imposer un temps « nos ancêtres les Gaulois » aux jeunes élèves des écoles africaines. Il y aurait eu plus de générosité à accorder quelque attention aux institutions qui font que l'enfant noir n'est nullement un enfant « sauvage ». Ce n'est que dans les situations de profonde dégradation sociale qu'il paraît victime d'une liberté sans emploi.

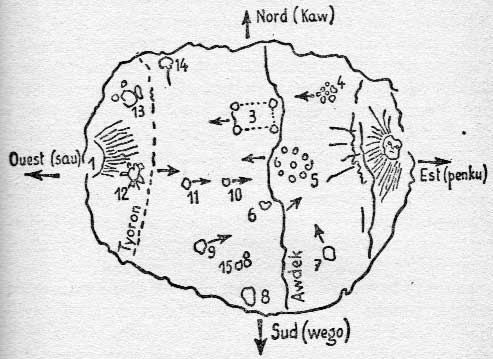

J'en reviens volontiers au garçon lébou, ce guide zélé de ma première enquête sur le terrain. Sa liberté apparente, et les servitudes que lui impose l'économie familiale, sont assez comparables à celles de nos jeunes campagnards. Il connaît vite la brousse où il s'adonné à la cueillette, au piégeage, à la chasse des petits animaux pour laquelle il s'arme de la fronde mbaha fabriquée avec l'écorce du baobab. Chaque lieu lui offre un paysage familier, où il sait déceler les marques sociales invisibles pour l'étranger — qu'il s'agisse des arbres sacrés ou des traces ténues de l'histoire locale. Partout, il peut évaluer d'un coup les ressources et les dangers. Il connaît les frontières qu'il ne doit pas dépasser, et le pays que ces dernières enserrent lui est comme un premier livre où le passé demeure inscrit, où il se risque à déchiffrer cet ordre de l'univers qu'on lui enseigna tôt. J'ai demandé à quelques-uns de mes informateurs de dresser une carte figurant les pays et les lieux dont ils avaient la connaissance. Le résultat parut révélateur. Si certains pouvaient élargir le monde jusqu'aux grandes nations d'Europe, la plupart s'enfermaient dans les limites familières que tracent ici l'Océan, les rivières, les domaines villageois ; ils faisaient surtout apparaître les lieux-dits les mieux mis en valeur ou les plus sacrés. Ainsi les cartes dessinaientelles cet espace concret, si tôt exploré par l'enfant, construit à l'échelle même de la société lébou et tout imprégné de la civilisation élaborée par les ancêtres.

Une semblable éducation, que l'on pourrait dire naturelle, a évidemment scs contraintes. On utilise l'enfant pour assurer la surveillance des champs, la protection des récoltes contre les vols de « mange-mils » affamés et contre les divers animaux nuisibles, ou pour porter aux paysans leur nourriture de la journée. Il participe activement, dès qu'il atteint une dizaine d'années, aux travaux de sarclage et aux moissons. Mais c'est surtout vers l'Océan qu'il aime orienter ses activités : il sait maîtriser la brutalité de la « barre » qui frappe le rivage, il se complaît dans l'agitation que suscitent les grandes pêches. Aussi faut-il voir, lorsqu'on signale le passage des yaboy, ce poisson commun, véritable manne des Lébou, avec quel élan il abandonne l'école, les cours des « carrés » ou les places des villages pour courir vers les lieux de pêche. Il mêle ses cris à ceux des femmes, à ceux des pagayeurs qui rythment la manœuvre. Il aide à tirer les filets. Il s'agite dans le grouillement scintillant des poissons, participant au ramassage dans de larges paniers, ou chargeant les filets de portage. Une fois le calme rétabli, viendra le moment de la comptabilité ; certains des poissons lui seront alors attribués. Les maîtres des pirogues ne manquent pas de le traiter comme un sérieux, et efficace, compagnon-pêcheur.

Toute l'éducation du jeune lébou n'est pas rythmée par les contraintes au travail et le libre apprentissage du milieu naturel. Il connaît d'autres obligations qui nous le rendent à la fois plus familier et plus étranger. Dans cette société islamisée seulement vers la fin du XIXe siècle d'une manière définitive, les exigences religieuses n'en ont pas moins acquis une rapide efficacité. L'école coranique, présente dans chacun des quartiers du village, constitue un centre de regroupement, d'éducation et de discipline. Les « maîtres du Coran », détenteurs d'un savoir souvent élémentaire, imposent les fastidieuses séances d'enseignement de lecture et d'écriture arabes, de récitation de sourates. Passés au second plan, dans un combat avec l'instituteur qui rappelle un peu nos luttes entre le maître d'école et le curé, ils réunissent leurs classes avant la levée du jour ou à la nuit tombée, autour d'un foyer édifié par leurs élèves.

Il monte, de la cour où se tient le groupe, un murmure triste et monotone, comme un prélude à ce rituel sans joie, et ici sans faste, dont se satisfont les fidèles de l'Islam. Je ne pouvais plus retrouver, devant ce cercle de garçons assis sur leurs jambes ramassées et recouvertes par la planchette plate qui consigne leur savoir, mes jeunes amis avides de liberté et de manifestations spontanées. Ils n'étaient plus que des talibé, peinant pour apprendre chacun des grands chapitres du Coran, mais ne parvenant guère à dépasser le premier quart du livre sacré. Des talibé pour qui chaque conquête de la mémoire apportait un peu de prestige et quelques menus cadeaux. Les plus doués d'entre eux entouraient le maître quand, dressé devant la mosquée, il s'adressait aux hommes du village pour les inciter à plus de ferveur religieuse et à moins de relâchement dans leurs mœurs. Ils portaient pour quelque temps les armes de la rigueur ; ils s'abandonnaient avec un sérieux sacré à une tâche qui les rendaient plus « hommes », en leur faisant « apprendre les manières de Dieu », alors que les femmes ne leur avaient laissé entrevoir que les « manières des diables ». Mais une puissante envie d'échapper aux contraintes compensait cette gravité passagère : l'explosion se faisait parmi les cris, comme pour toute sortie d'école.

Je retrouvai dans ce spectacle une caricature des faiblesses de l'Islam, tant la médiocrité des maîtres — un seul de ceux que j'ai rencontrés ajoutait aux connaissances coraniques des éléments d'astronomie et de philosophie arabes — provoquait un effet de grossissement. Je ressentis de nouveau, avec force, cette gêne éprouvée lors de brefs séjours à Oran et à Casablanca, et surtout durant mon expérience mauritanienne. Je me suis longtemps demandé quel choc pourrait ébranler ce monde des formes figées où l'homme musulman s'était englué. Et je dois confesser ma joie à la lecture du beau livre de Malek Bennabi, Vocation de l'Islam, où s'affirme une subversive prise de conscience. Il s'y exprime une condamnation lucide de la paralysie morale, du « despotisme » des mots et des formes, une protestation contre une civilisation où l'exégèse tue la pensée, où l'irréalisme a maintenu une « tradition » qui ne recouvre souvent qu'un mythe. Il a fallu, en pays lébou, toute la vitalité et la spontanéité du fonds négro-africain pour que l'homme ne devienne, ici aussi, victime de sa conversion.

C'est sous une telle impulsion que le pêcheur gèy en vint à concevoir la création d'une secte nouvelle qui nie la nécessité du pèlerinage à la Mecque. Cette initiative se justifie par la rencontre d'un poisson-génie dont restent riches les légendes ; elle incite au courage sacrilège en même temps qu'elle rappelle d'anciennes fidélités :

« Si tu réalises quatre pêches consécutives et en donnes tout le produit, à la cinquième, je te révélerai alors le secret de la puissance. Tu pourras, si tu le veux, devenir prophète… »

Revenons à l'enfant lébou. Sorti de l'enclos où règne le « maître du Livre », dès que monte le soleil, il doit après un court répit se précipiter vers l'école officielle où on lui imposera un savoir d'importalion, gratuit, étonnamment laïc après les balbutiements coraniques mais péniblement obligatoire. A moins qu'à ses risques et périls, il ne résiste pas à l'attrait des rives des « marigots » ou du mystère des palmeraies. A moins que les travaux des champs ne lui fournissent le plus commode des prétextes. Quelle étrange aberration que celle qui imposa à la mémoire de ce jeune écolier le casque ailé de Vercingétorix, le képi cassé de Faidherbe et en effaça l'image de Dyal Diop, le libérateur et le premier unificateur des communautés lébou ! Il ne s'agit pas de faire l'apologie du « tribalisme », mais de montrer les abus d'un système trop exclusivement soucieux de nos points de vue et de nos intérêts.

Les résultats déconcertent, mais notre étonnement ne se justifie guère. On pourra m'objecter que les choses finissent par changer — n'a-t-on pas noirci en Mamadou et Binéta les personnages des livres de lecture ? On pourra sans doute me rappeler que mes collègues, armés de tests et d'échelles d'évaluation, ont la charge d'apporter des suggestions scientifiquement fondées. Mais ne cédons-nous pas aux illusions de notre maîtrise technique ? Quelle certitude avons-nous que nos instruments à mesurer l'esprit donnent encore, dépaysés, des résultats satisfaisants ? A l'époque où je me trouvais en pays lébou, une psychologue, R. Barbé, affrontait ces difficultés ; elle put apprécier à quel point le décalage culturel faussait ses moyens d'analyse ; elle eut le courage exceptionnel de s'effacer, laissant souvent l'avantage à des faits trop rebelles.

Je pense aux multiples précautions et hésitations du regretté A. Ombredane qui' à l'occasion de ses enquêtes au Congo, commença par bannir une large part du matériel de « testing » dont il s'était muni. Il montrait en l'occurence qu'une critique sévère des méthodes permet un premier progrès dans la reconnaissance de cet autrui, devenu objet d'observation, et constitue une condition nécessaire à la vraie compréhension. Il faut craindre, par-dessus toutes choses, de se laisser entraîner comme cela faillit m'arriver lorsque j'accédai à Brazzaville avec l'impatience d'employer le psycho-diagnostic de Rorschach. Les protocoles de mes examens dorment dans un dossier, pour toujours sans doute.

Quel sens exact véhiculent ces images que nous présentons comme des révélateurs, ces mots même échangés avec nos informateurs, une fois que, dans notre dialogue avec l'Africain, ils ont sauté d'une culture à une autre ? Poser la question ce n'est pas' par une sorte de racisme inconscient, mettre en doute l'incontestable capacité d'assimilation que manifeste le Noir, mais envisager simplement la possibilité d'un décalage. Observant l'expression française de mes amis lébou, je remarquai l'existence d'une frange entre nos deux manières d'utiliser les mêmes mots — mais je n'eus guère le loisir de dépasser cette impression. En enquêtant à Brazzaville, dans les écoles de Poto-Poto, je voulus entreprendre une étude à partir de cette ancienne remarque. J'ai présenté les résultats de l'analyse dans ma Sociologie des Brazzavilles Noires ; ce n'est donc pas le lieu ici, de les répéter. Mais je voudrais souligner combien, même chez des étudiants plus avancés, se manifeste un usage schématique, et d'une certaine manière artificiel, de notre langue. Les professeurs littéraires du Second degré raccrochaient cette déviation à ce qu'ils appelaient la « maladie du dictionnaire ». Les mots n'ont pas la même épaisseur, ne s'inscrivent pas toujours dans le même champ sémantique lorsqu'ils sont nos instruments de communication et lorsqu'ils deviennent ceux d'un Africain de langue française. Ainsi, dès le départ, risquons-nous de nous méprendre sur les nuances.

Marqué par la pensée et l'éducation musulmanes, par la pensée et l'éducation françaises, l'enfant lébou continue à subir en même temps l'impression du fonds traditionnel. Dans ce jeu de forces inégales, et à maints égards concurrentes, les dernières demeurent les plus puissantes. Elles sont transmises par les femmes qui contrôlent de manière efficace les premières années de l'enfance, par les enseignements qu'impose la retraite de circoncision, par l'apprentissage des affaires publiques qui s'accomplit à l'intérieur des « sociétés d'âge ». Mais cette lutte d'influences, où se retrouvent les différentes vicissitudes de la société lébou, ne manque pas d'infléchir la personnalité dans le sens de l'ambiguïté, signe sous lequel j'ai placé ce livre. Comment intégrer autant de sollicitations exprimées par des institutions déclinantes, en ce qui concerne la tradition, ou impar. faites' en ce qui concerne l'Islam et l'occidentalisation? Il n'y a guère d'issue que dans le choix d'une des trois mais les déchirures s'élargissent alors dans une société qui eut longtemps l'orgueil de son originale unité.

Encore la situation est-elle ici moins grave qu'en d'autres parties de l'Afrique Noire. Il faut en revenir aux exemples, où intervient l'effet de grossissement, des sociétés et des civilisations bouleversées. Lors de mon enquête à PotoPoto, le hasard me mit en présence d'un homme, n'ayant pas encore vingt ans, dont l'instabilité et l'inquiétude continuelle me surprirent. Il appartenait à une ethnie gabonaise maintenant réduite à quelques milliers de personnes ; il avait fui, très jeune, non la misère et l'isolement du village, mais les dangers d'une société où l'enfant a perdu ses points de repère et de sécurité. A peine s'était-il abandonné à quelque modeste révélation qu'il se rétractait :

« J'avais surtout peur de l'oncle, mais ce n'était pas lui le plus mauvais. Les autres parents voulaient me « croquer »…

Voilà le conflit situé, avec une mimique qui révèle un effroi non encore aboli. Né dans une société où dominait l'oncle maternel, où existaient des groupements encadrani tôt les enfants, mais aujourd'hui dégradés, il était devenu un enjeu dans le conflit d'intérêts qui opposait au père ce personnage fondamental. Il avait hésité de l'un à l'autre. Désemparé et sans appui extérieur, il avait fini par céder aux pressions du père qui lui permettait au moins de fréquenter l'école régionale, en reconnaissant la puissance de son besoin d'instruction.

« La famille (c'est-à-dire les parents maternels) ne voulait pas que je m'instruise. Mais c'est peut-être vrai que nous sommes malheureux d'avoir abandonné nos coutumes… »

La rivalité s'aggrava, devint donc indirecte et mit en mouvement les techniques de la sorcellerie, d'autant plus dangereuses qu'elles opèrent sous l'influence de la parenté.

« Je ne pouvais plus ni manger, ni dormir. J'étais malade, mais ce n'était pas du corps ; les parents me dévoraient du dedans… »

Sur les débris des sociétés défaites, là où les individus ont perdu les règles du jeu social pour ne plus retenir que les astuces suggérées par leurs intérêts, où l'opposition n'a pu retrouver les voies de la violence droite et directe, la sorcellerie foisonne. C'est incontestablement en voulant détruire cette dernière, et avec elle les « sauvageries », que les colonisateurs lui ont redonné la vigueur qu'elle retrouve toujours sur les ruines des civilisations. Tant de forces, contenues par de vieux mais fragiles équilibres, se libèrent alors ! Et chacun ne résiste guère à la tentation de pousser son avantage, celui-ci au nom de la tradition et celui-là au nom du progrès — de la « civilisation » comme disaient, à notre exemple, mes déconcertants informateurs.

Mais de tout ceci, mon interlocuteur gabonais n'avait guère le temps de se soucier. Il se sentait mourir doucement. Il choisit la fuite, vers la ville où la loi des nombres assure un anonymat défensif.

« Ici, à Poto-Poto, je mange et je dors bien. J'ai échappé aux coups d'une famille qui ne m'aime pas… »

La peur n'est qu'apaisée, comme le manifeste son souci d'éviter tout contact non imposé, de ne quitter le lieu du travail que pour se précipiter vers les limites protectrices de la « clôture » où il demeure.

« Je n'ai pas de camarades, ils sont tous mauvais. Je n'aime pas aller me divertir parce que je ne suis tranquille que dans ma case… »

Pourquoi ai-je choisi de mettre en vedette ce cas, nullement isolé, où s'affirme un incontestable désarroi pathologique ? Ce n'est pas parce que le visage douloureux du jeune Gabonais s'impose encore à moi, malgré l'éloignement et le temps, avec une persistante netteté. Il s'agit d'un symbole. Celui d'une jeunesse africaine de plus en plus sollicitée — enjeu que les groupes en conflit se disputent — et souvent dépourvue des repères nécessaires à son équilibre. Cette jeunesse se trouve davantage menacée qu'autrefois ; elle avance au milieu de pièges devenus plus perfides car plus raffinés.

A une époque où le colonialisme n'avait pas encore faussé les relations entre les peuples, Montaigne tirait la philosophie d'une petite enquête où l'ethnologue moderne peut retrouver son bien. Il eut l'occasion de questionner trois Indiens présentés à Charles IX alors que ce dernier séjournait à Rouen ; prétexte du célèbre chapitre qui figure dans le livre premier des Essais :

« Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que de ce commerce naîtra leur ruine… furent à Rouen du temps que le feu roi Charles neuvième y était. »

Nous pouvons, pour de larges régions, reconnaître et mesurer cette « ruine » qui n'est pas simplement due à l'exportation des « corruptions ». On n'en tirerait pas un argument légitime pour encourager un prétendu retour au passé. Les Ages d'or ne sont d'un tel métal que parce qu'ils sont toujours illusoires. Tout devient possible dès l'instant que les nouvelles générations nègres refusent de se laisser duper, et ne se veulent plus dupes de leurs faiblesses. J'eus, à l'occasion de relations très directes avec les étudiants de l'ancienne École des Cadres de Brazzaville, la possibilité d'évaluer l'inquiétude qui conduit à une salutaire prise de conscience. On me questionna et je ne me dérobai pas à l'obligation de répondre sans détours. A cette épreuve, je pus observer le balancement entre les préoccupations résolument modernes et celles que la tradition — idéale position de repli et de sécurité supposée — continue à imposer. Deux questions dominaient les autres : quelle image les étrangers ont-ils de nous, hommes nouveaux que l'usage dénomme maladroitement évolués ? A quels modèles devons-nous être attachés pour ne pas gaspiller notre avenir ? Ceci n'exprime point un aveu de soumission. Je retrouve à cet instant le commentaire que faisait mon jeune ami Kassa, si habile dans nos épreuves universitaires, mais peu grisé par ses succès :

« Nous ne sommes pas éblouis par vos grands hommes, car nous savons qu'il existe chez nous des aînés dignes de notre confiance. »

[ Home | Countries | Societies | Library | Blog | Search ]