Paris. Librairie Plon. 1957. 313 p.

Mon avancée en pays soudanais s'arrête à Siguiri, « poste » établi sur le Niger sitôt que le fleuve s'est grossi des eaux porteuses d'or que charrie le Tinkisso. Le bourg, recuit sous les flamboyants aux fleurs rouge éclatant, a perdu de son importance ancienne. Centre fortifié établi sur la route des conquérants soudanais, il ne reste plus, avec la paix, qu'une étape des caravanes. Coeur de l'un des plus vastes ensembles de placers d'or, il n'a pas connu d'essor car toutes les exploitations industrielles du « fabuleux métal » ont successivement subi l'échec. Siguiri demeure atteint d'une somnolence que la pesante chaleur de ce début de l'année renforce. Et mes deux premières rencontres européennes symbolisent cette contrainte du soleil. Au caravansérail, le seul hôte est un lieutenant d'infanterie coloniale qui, accablé par une longue tournée, n'abandonne son hamac sous la véranda que pour se diriger vers la jarre de terre cuite où l'eau fraîchit et vers la bouteille de cognac « qui tue les amibes ». Dans la large salle de réception où m'introduit l'administrateur, homme qui m'affirme d'entrée être progressiste mais ne pas renoncer pour autant à la stimulation par le pied au derrière, deux jeunes noirs luisants de sueur agitent un lourd panka suspendu au plafond ; leur travail est aussi vain que sans fin.

Un court tronçon de route conduit aux rives du fleuve. Dyoliba. La calme grisaille du Niger m'a, je crois, plus impressionné que les eaux tumultueuses, brunâtres, chargées de végétaux arrachés, que roule le Congo à sa sortie du Stanley-Pool. Le Niger, en effet, associe plus de souvenirs. Il est le fleuve à « secrets » des manuels scolaires, qui longtemps déroba ses origines à la curiosité des expéditions coloniales. Il est encore, pour moi, l'image saisie d'avion de sa gigantesque embouchure, juste en avant de Port-Harcourt : un foisonnement de bras et d'îles en miettes où les rapports entre la terre et l'eau s'intervertissent au point que toute consistance semble le fait de cette dernière. Le Niger, c'est aussi l'accent polémique de certains débats : ceux qu'évoque l'office agricole établi sur la partie de la boucle où le fleuve dilapide ses eaux hors de toutes limites ; l'entreprise devait métamorphoser en « îlot de prospérité » cet endroit qu'un reportage de Pierre Herbart a dénoncé comme « le chancre du Niger ». Et puis, je me denandais s'il existait une liaison autre que verbale entre le nom du poète Paul Niger, Guadeloupéen révolté, et le fleuve qu'alors je découvrais, et ma propre recherche de lAfrique, tandis que me revenaient ces vers obsédants :

« L'Afrique de “l'homme du Niger”, l'Afrique des plaines désolées labourées d'un soleil homicide… »

Face à Siguiri se dresse un village de Somono, pêcheurs liés au fleuve et habiles à le maîtriser. Les hommes paraissent dans l'ensemble forts et beaux, plus musclés et plus adroits de continuellement lutter avec l'eau. Ils utilisent l'épervier et la senne, la nasse oblongue en vannerie ; c'est pourtant au lancer du harpon qu'ils révèlent le mieux leur puissante précision — un harpon à pointe mobile armée de deux ou quatre barbelures. Ils sont aussi transporteurs sur la plus économique des voies de communication. Contre la rive, pirogues plates et chalands se balancent lentement, animés par le grouillement de familles entières qui y vivent sous des abris de nattes. La pirogue, à double épéron, constituée de planches disparates et portant des ligatures, s'anime sous l'action d'une voile triangulaire ; elle sert de résidence sur sa moitié arrière ; elle supporte à l'avant, également abritée par un édifice de nattes, une cargaison d'une à deux tonnes où les colas, le riz, les arachides et le manioc mêlent leurs odeurs comme il advient dans nos épiceries de produits exotiques. Les chalands, pontés à leurs deux extrémités, plus lourdement chargés — entre dix et quinze tonnes — donnent une impression de sécurité, peut-être à cause de leur allure banale. Ils servent en partie au transport des personnes car ils rayonnent plus loin et atteignent Bamako. A bord, se trouvent quelques-uns de ces commerçants dioula, maîtres en tous trafics discrets, dont les amples vêtements — si bien accordés, pensais-je, à leur silhouette d'oiseaux voleurs — voltigent sous un vent léger.

Dans la région de Siguiri' l'or reste au centre de toutes les activités. Les dioula s'entendent à le collecter, sur un marché dit parallèle, en échange de tissus et de bimbeloterie, de produits alimentaires qui, comme le riz, s'obtiennent à des cours scandaleux. Ils sont habiles à séduire par des avances en marchandises qui mènent à l'endettement usuraire et finalement à la confiscation de la « récolte » du riche métal. Ils concurrencent l'administration qui s'eflorce pourtant d'attirer l'orpailleur par une prime en sucre et en tissus. Ils maintiennent leur contrôle sur un commerce clandestin éclatant en direction de Conakry, Bamako et Dakar, de la Guinée Portugaise, de la Sierra-Leone et des pays du Sud. Un exemple : en mars 1947, alors que les administrateurs n'avaient pu négocier que 187 kilos de poudre d'or, ou estimait que 800 kilos de métal environ avaient atteint la seule Guinée Portugaise.

Je me trouve sur un placer voisin du village de Doko, La vente s'effectue aux abords même de l'exploitation, en un lieu qui tient à la fois du marché et de la boutique des banquiers archaïques ; un lieu sacré où se mêlent l'Islam, les rituels africains et la religion précautionneuse et comptable du Veau d'Or. Une activité réglée, presque silencieuse, s'accomplit sous la protection de fragiles abris de feuillages. L'autel est ici un caisson protégeant la balance de précision. Les desservants, les dioula tout proches, revêtus de leurs riches boubous, protégés par le casque colonial et les lunettes noires, sont négligemment campés dans des chaises longues confectionnées en « bambou » ; avec des gestes solennels, ils s'emploient à séparer la limaille de fer mêlée à la poudre d'or en utilisant de petits aimants. Ils dominent. Autour d'eux, mais à distance, le menu peuple s'agite avec une réserve inhabituelle. Des femmes vendent, par petits tas, des mangues odorantes, ou bien le riz et le couscous de mil cuisinés sur place. Des bouchers attendent, indifférents, derrière des étals ou les morceaux de viande noircissent, enveloppés de mouches avides.

En contre-bas, au voisinage de la rivière à l'eau troublée, hommes, femmes et enfants travaillent parmi les amoncellements de terre remuée ; ils imposent l'image banale de la fourmilière. La technique reste simple, et en appelle autant au rite qu'à l'outil, bien qu'elle demande un travail pénible et long qui laisse peu de répit entre huit heures du matin et six heures du soir. Pendant plus de six mois, ce grouillement d'hommes affairés à la poursuite de l'or — jusqu'à dix et quinze mille peinent sur un même placer — ne cessera pas ; sauf le lundi qui, néfaste, exige l'abandon du lieu aux divinités, aux jinna maîtres du métal. Seules les croyances, locales ou colportées par un islam dégradé, parviennent à freiner les passions, apportent quelques contraintes à la course pour l'or. Devant cette dernière, toutes les distinctions sociales s'abolissent : les étrangers comme les villageois, les nobles comme les hommes du commun et les gens de caste peuvent devenir ces ouvriers fouisseurs qui s'affrontent armés de leur seule rapidité à remuer le sol.

En cette activité fondamentale pour le pays, la liberté créatrice retrouve tous ses droits. La mine appartient à celui qui découvre le gisement et non au détenteur du sol. Il en devient le chef (damantigi), qu'assistent des responsables de l'ordre, les kuntigi, armés de vieux fusils de traite ou de sabres de parade, et le Conseil des Anciens, dans un système où s'associent la démocratie villageoise et le pouvoir des chefs à « clientèles ». L'inventeur perçoit une contribution : en ce début de 1947, cinquante francs par puits creusé. Il dispose d'un droit de quête. Il bénéficie surtout d'un prestige, dû à sa réussite, qui lui assure une plus nombreuse main-d'œuvre avide de participer à sa chance.

Mais a-t-il le « don »? La recherche de l'or conduit à une véritable mobilisation des connaissances : tout est bon qui peut réussir. La part d'un savoir expérimental, peut-on dire, reste réduite. L'examen du sol, des roches et de la végétation ne semble pas aller très loin. On me cite néanmoins l'exemple du gisement de Manitoro découvert grâce à la présence d'un arbuste à feuilles duveteuses, le sö wapié, qui sert d'indicateur. Il convient plutôt d'entrer en communication avec les divinités souveraines du métal. Les rêves sont interrogés et s'ils montrent le feu ou les singes roux courant à tel endroit, les mineurs entreprennent là une série de sondages. Les « anciens » consultent les colas qui répondent par non ou par oui et donnent l'orientation des axes de recherche. C'est cependant l'arsenal magique et religieux colporté par l'islam qui paraît le plus utilisé. Les « marabouts » interrogent le Coran aussi bien que les traditions orientales ; ils dirigent les prospections en préparant les recueils de sourates qu'on lavera sur le terrain, ou bien encore les carrés magiques qui doivent assurer le succès; ils apportent, enfin, l'appui des sacrifices animaux.

L'or a toujours eu partie liée avec les secrets et les ruses. Ces secrets devaient surtout protéger les possesseurs des gisements contre la cupidité des spécialistes du commerce transsaharien. Depuis le XIe siècle, les chroniqueurs arabes évoquent les fabuleuses richesses du Soudan. Ils font de l'or « le principal produit des pays noirs ». ils se laissent néanmoins duper par de faux renseignements transmis à dessein et voient, bizarrement, dans le métal convoité, une matière végétale. Ainsi, pour Ibn el Faqih, les Soudanais pratiquent dans le sable des plantations d'or comme les paysans, d'habitude, cultivent les légumes. Un traité arabe affirme sans la moindre réserve : « Il y a deux plantes aurigènes : on creuse des trous et on extrait des racines d'or. » La tricherie des exploitants n'implique pas des connaissances plus rationnelles. Pour les Soudanais, l'or est le moins naturel des produits que propose la nature. Dieu l'a créé et confié à la garde des génies dont il importe d'obtenir la complicité et l'accord. Il reste un produit dangereux, soumis à une loi d'ambivalence qui le différencie en « or vivant » et en « or mort ». Celui-là ne peut être atteint par les hommes ; il se dérobe et dispose de toute la puissance de la foudre et du feu ; il se manifeste dans la violence des éboulements, les éclatements de rocs et les terres vitrifiées. Celui-ci a été en partie neutralisé par l'action des sacrifices ; il apparaît comme la part provisoirement concédée aux hommes ; il reste néanmoins menaçant : sa disparition soudaine et son apparition en trop grosse quantité réveillent l'inquiétude, exigent la mise en place des dispositifs d'exception.

La fondation de la «mine » consiste d'abord en une opération rituelle, réalisée à la suite d'une consultation qui détermine le moment le plus favorable et la nature du sacrifice. Le chef de mine, manifestant en cette circonstance son rôle de prêtre, dirige, assisté par les membres de son groupe familial, la procédure sacrificielle. Il demande aux jinné gardiens de l'or le droit de capturer le métal, puis récite trois sourates du Coran que reprend le chœur des assistants. Il doit encore accomplir le sacrifice de fondation : celui d'un coq rouge, ou d'un bouc roux, ou d'un taureau roux — ce qui rappelle les liaisons existant entre l'or, le feu et l'apparence rouge des phénomènes. L'animal, une fois égorgé, est grillé pour être consommé de manière communielle par tous les participants. Le foie, le cœur et les poumons — ces supports d'une plus grande puissance — ne peuvent être attribués qu'au maître du sacrifice. Ensuite, on distribue des colas rouges à chacun des hommes présents, qui mâchent l'une des moitiés de la noix pour la projeter d'un souffle sur le lieu où l'animal eut la gorge tranchée, et qui consomment l'autre moitié. Après la cérémonie, le sacrificateur s'isole jusqu'au lendemain. Ainsi se révèle sa situation particulière, sa position cardinale dans le système des forces provisoirement équilibrées en faveur des hommes.

Je le disais à l'instant : une chance inattendue et la menace reparaît. Sur le placer de Doko, Ngolo parent du chef vient d'extraire une pépite pesant plus de 1000 grammes, scintillante malgré sa gangue. La nouvelle court, le travail cesse dans tous les puits, les mineurs s'agitent en criaillant — et je pense encore à ces fourmilières qu'un enfant agace avec un bâton. Consternation. Il n'y a que deux solutions : rendre la pépite à la terre ou la neutraliser. Le chef de mine consulte hâtivement le Conseil des Anciens, mais il a déjà choisi de ne pas renoncer à une si belle pièce. Il fait adopter les mesures d'urgence. Tous les hommes abandonneront le travail jusqu'au temps de la remise en ordre. La pépite, fascinante et menaçante, se trouve exposée au centre du placer ; elle crée autour d'elle un large no man's land. Ngolo erre parmi ses compagnons, rendu comme stupide par un choc si sévère. En hâte, le chef rassemble ses « polices » armés de fusils et les dispose en un inquiétant et pittoresque peloton d'exécution ; à son commandement, tous tirent en direction de la pépite pour chasser les jinné responsables d'une si dangereuse générosité. Je crois assister à l'exécution solennelle du Veau d'Or — que j'imagine à l'image de celui que nos éleveurs du Morvan ont statufié sur la grande place de Saulieu. Ngolo s'agite, se lamente : « Que le malheur est lourd d'avoir attiré la colère des maîtres de l'or ! Pitié pour les mineurs ! Que le malheur est terrifiant ! » Et je m'attends à voir ajouter, car le froid intérêt ne perd pas ses droits : « Ne nous laissez pas succomber à cette tentation. » Une dernière démarche, le sacrifice d'un jeune taureau roux, permet à la confiance de reprendre l'avantage, puis aux dioula de négocier la somptueuse trouvaille.

La police de l'exploitation lutte autant contre les dangers du surnaturel que contre les menaces que représentent les voleurs habiles. Elle veille au respect des tana, des interdits dont la violation pourrait rendre à l'or sa fuyante et terrible mobilité. Il reste rigoureusement défendu d'introduire sur le camp les graines de soumbara — le néré — les oignons, les chiens… et la potasse. La rupture des interdits, en bouleversant l'équilibre et l'accord si difficilement obtenus, ouvrirait l'ère des catastrophes. Un déchaînement d'apocalypse mêlerait le feu du ciel, la subversion de la terre et la folie des eaux.

On ne peut guère douter que la terreur, endormie mais jamais abolie, demeure à l'arrière-plan des pensées d'hommes restés démunis devant tant de richesses trompeuses. D'un travail pénible, quels profits tirent-ils ? Un groupe d'une douzaine de personnes, hommes, femmes et enfants, peut extraire en moyenne durant une campagne 250 grammes de poudre d'or. Cela représente moins de 29.000 francs africains, lors de la vente faussement avantageuse aux dioula qui savent trop bien susciter l'endettement ; aussi cette somme s'amenuise-t-elle singulièrement lorsqu'on apure les comptes dressés par ces derniers. Quelques miettes restent, qui n'apportent qu'un maigre mieux-être, qui servent à fabriquer ces fragiles bijoux, boucles d'oreilles et pendentifs de cou, tous de fils tressés, dont s'ornent les femmes à la parade et dont se composent en partie les échanges matrimoniaux. Des miettes, pour un travail dangereux que les hommes assimilent d'une certaine manière au combat. Un mineur tué sous les éboulements du puits qu'il creusait, c'est un guerrier abattu pendant la bataille. Je me suis trouvé sur le placer de Doko peu de jours après un tel accident qui avait entraîné la mort d'un orpailleur étranger. Tous les mineurs se hâtèrent d'assurer le déblaiement, non afin de gagner la mort à la course mais afin d'empêcher « la fuite de l'or ». Le cadavre, dépouillé de ses souillures, fut aussitôt transporté en brousse, loin de l'exploitation. Il fut exposé sur un lit de pierres hâtivement rassemblées, puis enveloppé de branchages, recouvert d'un mince édifice de bois ramassé. Alors commença le lent défilé des mineurs, chacun d'eux disposant une pierre sur le corps et constituant un tumulus qui écrasait leur infortuné camarade pour la seconde fois. Ce rituel très ancien interdit la récitation des prières de l'islam. L'homme n'était qu'un étranger, un Toma de la forêt venu à la recherche des quelques milliers de francs qu'il ne pouvait gagner dans son pays natal. On estima le sacrifice d'un bouc roux suffisant à la remise en ordre. Et tous les mineurs reprirent en hâte leur activité souterraine.

Cette crainte permanente de la mobilité de l'or, n'est-ce pas l'expression d'une désillusion vis-à-vis d'une production fabuleuse à certains égards? On rappelle que le roi soudanais Mansa Moussa, souverain du Mali au XIVe siècle, fut si prodigue de métal rare lors de son passage au Caire, qu'il déprima le marché du change. Pour les humbles, la réalité est autre. L'or ne laisse après être passé à travers tant de bras et de cribles qu'un bien dérisoire.

Il faut se garder de juger ces conceptions comme le résultat d'une aberration collective, d'une mentalité empêtrée dans l'irrationnel. Les pratiques rituelles, seules capables de domestiquer le métal, paraissent assurer la protection autant que l'efficacité du travail. Elles garantissaient l'orpailleur contre la cupidité des féodaux et rendaient la transaction nécessaire ; jamais Mansa Moussa, à l'instant évoqué, ne songea malgré sa puissance à s'emparer des champs d'or ; il n'y vit qu'occasion de taxes « sans pareilles » et d'échanges fructueux. Les pratiques rituelles introduisaient aussi une réglementation sévère, une sorte de dirigisme, indispensable dans le cas d'une activité capable d'ébranler des économies primitives et vulnérables. Les accords établis par la tradition — et qui révèlent cette fine pratique sociologique des Africains opérant toujours en termes d'équilibre — n'ont pu résister tels quels aux bouleversements apportés par la présence européenne. Les Compagnies commerciales ont animé le marché de l'or et traité par l'intermédiaire des collecteurs dioula ; elles ont contribué indirectement à désacraliser la production et les échanges ; elles ont introduit le système spéculatif. Les vicissitudes extérieures deviennent alors plus sensibles ; elles déprécient vite l'orpaillage lorsqu'augmente la quantité des minerais exploités dans le monde à l'échelle industrielle. Ainsi cette richesse devient-elle toujours plus fuyante et plus illusoire.

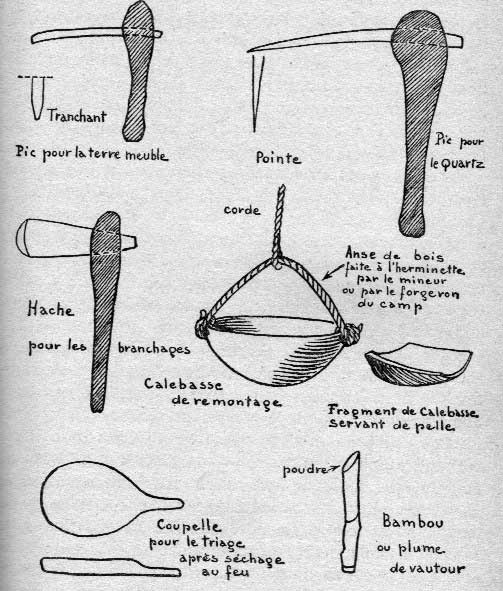

Et pourtant, les hommes continuent à poursuivre ce travail de fourmi vieux de plus de vingt siècles ! Voici la maigre rivière avec ses bordures d'alluvions. Là s'affairent les enfants, les moins courageux des orpailleurs ou les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'opérer pour leur compte en pleine terre. Au-dessus, légèrement en surplomb, se trouve la couche de conglomérat aurifère. Sous la direction du chef de l'exploitation, les hommes ont miné le sol en égrenant des puits, larges de 80 centimètres et distants de 2 à 3 mètres, au long de lignes concentriques (safa) qui cherchent à suivre le sens des filons. Les puits s'enfoncent jusqu'à plus de 10 mètres, portant sur leurs flancs les encoches qui permettent la descente des mineurs. Les hommes, recroquevillés dans des galeries qui ne dépassent guère 60 centimètres de hauteur, armés du pic pointu pour le quartz aurifère et du pic à court tranchant pour la terre meuble, éclairés par de médiocres lampes à huile, poursuivent un véritable travail de sape. Ils arrachent le sous-sol, allant à la rencontre les uns des autres, ne ménageant que de fragiles piliers (nommés : pieds, sén) pour empêcher les éboulements. Une calebasse suspendue par une corde sert à remonter la terre et les rocailles. A un rythme rapide, que soulignent les halètements du tireur, ces dernières s'entassent dans des encadrements de branchages. Aux abords se trouvent les trous emplis de l'eau qui sert au lavage et on évite leur envasement grâce à des rigoles par où s'écoulent les fines boues. Les enfants, dans un va-et-vient qui ne laisse guère de temps au jeu, colportent l'eau et les lourdes calebasses de terre à trier. Les femmes « lavent », dans la boue, le pagne souillé, et certaines portent sur le dos un nourrisson qui somnole, secoué par tous les mouvements de sa mère. Avec une infinie patience, elles font tourner entre leurs mains le récipient contenant encore terre et gravats mêlés ; elles trient ; elles donnent à leur tour de poignet une plus grande précision dès que la quantité d'éléments retenus se réduit. Elles épient le scintillement révélateur. Une rotation, puis encore une, les menus cailloux sont expulsés les uns après les autres. Il ne reste que des poussières collées à la poudre d'or. Elles les séparent après séchage à la flamme dans une mince coupelle.

Ces quelques grains vont en rejoindre d'autres dans un tube fin de bambou ou dans l'axe creux d'une plume de vautour. Ces quelques grains subiront ensuite l'épreuve de l'aimant imposée par l'acheteur. Dans une journée de travail, une femme parvient à « laver » un tiers de mètre cube ; elle récolte donc un gramme de poudre d'or — exceptionnellement deux grammes lorsqu'il s'agit de gisements à haute teneur. Si elle appartient à l'équipe de son mari, elle ne recevra aucune rémunération mais une compensation en cadeaux (bijoux, vêtements ou bétail) qui s'ajouteront à ses biens propres. Si elle n'est que la salariée d'un chef de groupe, elle recevra selon les circonstances, c'est-à-dire selon sa chance et son ardeur au travail, du septième au cinquième des « calebasses » triées. La mine associe tous les âges de l'économie et tous les âges de l'exploitation : la comptabilité fine du peseur d'or et la comptabilité grossière de la répartition par calebasses ; l'économie usuraire du dioula, qui endette et attire en contrôlant la consommation quotidienne des mineurs jusqu'à 35 pour 100 de la richesse extraite, et l'économie collective de la famille qui n'admet aucun partage ; le salariat indigène et la distribution égalitaire entre camarades ayant décidé de travailler à un même puits.

C'est une activité en grande partie créatrice d'illusions. La mobilisation de la main-d'oeuvre sur les mines intervient au détriment des travaux agricoles, des travaux d'entretien des villages. Le nombre des hommes disponibles permet le maintien de cette course à la poussière d'or et l'acceptation des bas revenus. Une constellation d'activités s'est organisée à partir de l'orpaillage ; une société et un genre de vie particuliers se sont également construits sur la base de cette « industrie » qui donna au Soudan son ancien prestige. Tout cela se refuse à disparaître, et les mineurs se tournent plus vers le passé qu'ils ne se préparent à des tâches modernes. Ils paient cette fidélité par une exploitation toujours plus lourde. Ils peuvent cependant rester fiers d'avoir « tenu » là où les entreprises européennes échouèrent, depuis la première décennie du siècle jusqu'à ces dernières années. En 1946, la Société Falémé-Gambie, par le dragage du Tinkisso et en employant des techniques exigeant la présence de sept Européens, récoltait 2 kilos d'or alors que la campagne d'orpaillage en extrayait plus de 500.

Une tradition survit en ce carrefour soudanais ouvert enfants, les moins courageux des orpailleurs ou les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'opérer pour leur compte en pleine terre. Au-dessus, légèrement en surplomb, se trouve la couche de conglomérat aurifère. Sous la direction du chef de l'exploitation, les hommes ont miné le sol en égrenant des puits, larges de 80 centimètres et distants de 2 à 3 mètres, au long de lignes concentriques (safa) qui cherchent à suivre le sens des filons. Les puits s'enfoncent jusqu'à plus de 10 mètres, portant sur leurs flancs les encoches qui permettent la descente des mineurs. Les hommes, recroquevillés dans des galeries qui ne dépassent guère 60 centimètres de hauteur, armés du pic pointu pour le quartz aurifère et du pic à court tranchant pour la terre meuble, éclairés par de médiocres lampes à huile, poursuivent un véritable travail de sape. Ils arrachent le sous-sol, allant à la rencontre les uns des autres, ne ménageant que de fragiles piliers (nommés : pieds, sén) pour empêcher les éboulements. Une calebasse suspendue par une corde sert à remonter la terre et les rocailles. A un rythme rapide, que soulignent les halètements du tireur, ces dernières s'entassent dans des encadrements de branchages. Aux abords se trouvent les trous emplis de l'eau qui sert au lavage et on évite leur envasement grâce à des rigoles par où s'écoulent les fines boues. Les enfants, dans un va-et-vient qui ne laisse guère de temps au jeu, colportent l'eau et les lourdes calebasses de terre à trier. Les femmes « lavent », dans la boue, le pagne souillé, et certaines portent sur le dos un nourrisson qui somnole, secoué par tous les mouvements de sa mère. Avec une infinie patience, elles font tourner entre leurs mains le récipient contenant encore terre et gravats mêlés ; elles trient ; elles donnent à leur tour de poignet une plus grande précision dès que la quantité d'éléments retenus se réduit. Elles épient le scintillement révélateur. Une rotation, puis encore une, les menus cailloux sont expulsés les uns après les autres. Il ne reste que des poussières collées à la poudre d'or. Elles les séparent après séchage à la flamme dans une mince coupelle.

Ces quelques grains vont en rejoindre d'autres dans un tube fin de bambou ou dans l'axe creux d'une plume de vautour. Ces quelques grains subiront ensuite l'épreuve de l'aimant imposée par l'acheteur. Dans une journée de travail, une femme parvient à « laver » un tiers de mètre cube ; elle récolte donc un gramme de poudre d'or — exceptionnellement deux grammes lorsqu'il s'agit de gisements à haute teneur. Si elle appartient à l'équipe de son mari, elle ne recevra aucune rémunération mais une compensation en cadeaux (bijoux, vêtements ou bétail) qui s'ajouteront à ses biens propres. Si elle n'est que la salariée d'un chef de groupe, elle recevra selon les circonstances, c'est-à-dire selon sa chance et son ardeur au travail, du septième au cinquième des « calebasses » triées. La mine associe tous les âges de l'économie et tous les âges de l'exploitation : la comptabilité fine du peseur d'or et la comptabilité grossière de la répartition par calebasses ; l'économie usuraire du dioula, qui endette et attire en contrôlant la consommation quotidienne des mineurs jusqu'à 35 pour 100 de la richesse extraite, et l'économie collective de la famille qui n'admet aucun partage ; le salariat indigène et la distribution égalitaire entre camarades ayant décidé de travailler à un même puits.

C'est une activité en grande partie créatrice d'illusions. La mobilisation de la main-d'oeuvre sur les mines intervient au détriment des travaux agricoles, des travaux d'entretien des villages. Le nombre des hommes disponibles permet le maintien de cette course à la poussière d'or et l'acceptation des bas revenus. Une constellation d'activités s'est organisée à partir de l'orpaillage ; une société et un genre de vie particuliers se sont également construits sur la base de cette « industrie » qui donna au Soudan son ancien prestige. Tout cela se refuse à disparaître, et les mineurs se tournent plus vers le passé qu'ils ne se préparent à des tâches modernes. Ils paient cette fidélité par une exploitation toujours plus lourde. Ils peuvent cependant rester fiers d'avoir « tenu » là où les entreprises européennes échouèrent, depuis la première décennie du siècle jusqu'à ces dernières années. En 1946, la Société Falémé-Gambie, par le dragage du Tinkisso et en employant des techniques exigeant la présence de sept Européens, récoltait 2 kilos d'or alors que la campagne d'orpaillage en extrayait plus de 500.

Une tradition survit en ce carrefour soudanais ouvert enfants, les moins courageux des orpailleurs ou les étrangers qui n'ont pas obtenu le droit d'opérer pour leur compte en pleine terre. Au-dessus, légèrement en surplomb, se trouve la couche de conglomérat aurifère. Sous la direction du chef de l'exploitation, les hommes ont miné le sol en égrenant des puits, larges de 80 centimètres et distants de 2 à 3 mètres, au long de lignes concentriques (safa) qui cherchent à suivre le sens des filons. Les puits s'enfoncent jusqu'à plus de 10 mètres, portant sur leurs flancs les encoches qui permettent la descente des mineurs. Les hommes, recroquevillés dans des galeries qui ne dépassent guère 60 centimètres de hauteur, armés du pic pointu pour le quartz aurifère et du pic à court tranchant pour la terre meuble, éclairés par de médiocres lampes à huile, poursuivent un véritable travail de sape. Ils arrachent le sous-sol, allant à la rencontre les uns des autres, ne ménageant que de fragiles piliers (nommés : pieds, sén) pour empêcher les éboulements. Une calebasse suspendue par une corde sert à remonter la terre et les rocailles. A un rythme rapide, que soulignent les halètements du tireur, ces dernières s'entassent dans des encadrements de branchages. Aux abords se trouvent les trous emplis de l'eau qui sert au lavage et on évite leur envasement grâce à des rigoles par où s'écoulent les fines boues. Les enfants, dans un va-et-vient qui ne laisse guère de temps au jeu, colportent l'eau et les lourdes calebasses de terre à trier. Les femmes « lavent », dans la boue, le pagne souillé, et certaines portent sur le dos un nourrisson qui somnole, secoué par tous les mouvements de sa mère. Avec une infinie patience, elles font tourner entre leurs mains le récipient contenant encore terre et gravats mêlés ; elles trient ; elles donnent à leur tour de poignet une plus grande précision dès que la quantité d'éléments retenus se réduit. Elles épient le scintillement révélateur. Une rotation, puis encore une, les menus cailloux sont expulsés les uns après les autres. Il ne reste que des poussières collées à la poudre d'or. Elles les séparent après séchage à la flamme dans une mince coupelle.

Ces quelques grains vont en rejoindre d'autres dans un tube fin de bambou ou dans l'axe creux d'une plume de vautour. Ces quelques grains subiront ensuite l'épreuve de l'aimant imposée par l'acheteur. Dans une journée de travail, une femme parvient à « laver » un tiers de mètre cube ; elle récolte donc un gramme de poudre d'or — exceptionnellement deux grammes lorsqu'il s'agit de gisements à haute teneur. Si elle appartient à l'équipe de son mari, elle ne recevra aucune rémunération mais une compensation en cadeaux (bijoux, vêtements ou bétail) qui s'ajouteront à ses biens propres. Si elle n'est que la salariée d'un chef de groupe, elle recevra selon les circonstances, c'est-à-dire selon sa chance et son ardeur au travail, du septième au cinquième des « calebasses » triées. La mine associe tous les âges de l'économie et tous les âges de l'exploitation : la comptabilité fine du peseur d'or et la comptabilité grossière de la répartition par calebasses ; l'économie usuraire du dioula, qui endette et attire en contrôlant la consommation quotidienne des mineurs jusqu'à 35 pour 100 de la richesse extraite, et l'économie collective de la famille qui n'admet aucun partage ; le salariat indigène et la distribution égalitaire entre camarades ayant décidé de travailler à un même puits.

C'est une activité en grande partie créatrice d'illusions. La mobilisation de la main-d'oeuvre sur les mines intervient au détriment des travaux agricoles, des travaux d'entretien des villages. Le nombre des hommes disponibles permet le maintien de cette course à la poussière d'or et l'acceptation des bas revenus. Une constellation d'activités s'est organisée à partir de l'orpaillage ; une société et un genre de vie particuliers se sont également construits sur la base de cette « industrie » qui donna au Soudan son ancien prestige. Tout cela se refuse à disparaître, et les mineurs se tournent plus vers le passé qu'ils ne se préparent à des tâches modernes. Ils paient cette fidélité par une exploitation toujours plus lourde. Ils peuvent cependant rester fiers d'avoir « tenu » là où les entreprises européennes échouèrent, depuis la première décennie du siècle jusqu'à ces dernières années. En 1946, la Société Falémé-Gambie, par le dragage du Tinkisso et en employant des techniques exigeant la présence de sept Européens, récoltait 2 kilos d'or alors que la campagne d'orpaillage en extrayait plus de 500.

Une tradition survit en ce carrefour soudanais ouvert depuis des siècles à toutes les vagues conquérantes ; tradition fort ancienne, puisque nous en retrouvons l'écho dans le périple d'Hannon et dans les chroniques arabes évoquant l'étonnant ballet de l'échange « à la muette » — où dominent les scintillements de l'or — en des termes qui rappellent les aventures de Sindbad le Marin.

[ Home | Countries | Societies | Library | Blog | Search ]